王久良:重塑公众面对真相的勇气

王久良接受雅昌摄影网的专访

编者按:“这个事没完!”这句听起来恶狠狠的话是王久良在谈到他的作品《垃圾围城》时说得。就在雅昌摄影网采访过他的第二天,连州国际摄影年展评奖委员会就将年度杰出艺术家金奖授予了他。

同王久良聊天过程中,我感觉到他以一种近似苦行僧的方式来践行他对摄影与责任的理解。将摄影视作匕首与投枪的锐气,是在很多孤芳自赏、自命清高的摄影“艺术家”身上已经失踪了很久的东西,而这种锐气在王久良的言谈中、作品中都犀利地直刺观者的内心,他的作品以近乎逼问的方式警醒我们所有的人面对真相时的良知。正是这种良知与道德感,给王久良的作品带来摄影作为艺术以外的不凡气质。

相关阅读: 王久良和罗宾芬获得09连州年度杰出艺术家金奖

雅昌摄影网:有次在平遥和鲍昆老师谈到你的作品时我们说到:“今天看你的摄影,有的时候可能你的那个出发点并不是去追求一个所谓的艺术的或者是追求一个真正摄影性的东西,往往很多摄影史上的经典作品的出发点是跟摄影是没关系的。”就像在今年的广州摄影双年展上,“柬埔寨S21死囚档案”的那个展览,完全就是拍的档案性的东西,当初根本没有任何艺术动机和摄影的创作动机。但今天我们重新再看待它的时候,你会发现其实它非常地有摄影的品质在里头,同时你也会看到很强烈的人性本身的那一面的东西。

我觉得摄影本身的材料和媒介有无限种可能性。这种可能性往往是随着时间的推移,或者是后面人观看视角的变化,慢慢会被人认同为艺术或摄影,你对此怎么看?

王久良:关于这个片子,以前我在跟朋友聊天的时候说过:这个所谓的摄影作品,我们是只看事实,不谈艺术。我并不是反艺术,说实话,我下一部作品也有艺术创作的成份。但是我觉得呈现一个事实,并且如何制造一个影像永远是一个问题。包括我的出发点和我的落脚点,无非就是为了解决这个问题。

现在有种风气,如果再讲靠摄影解决什么社会问题,带来什么社会责任,好像是很过时、很落后的或者是很不被当代摄影师认同的一个东西。这是有原因的,很可能是当代艺术所挟持了摄影师的思想,大家可能为了获取更近的利益,或者是为了追求所谓的更加流行的影像风格、影像形式,而故意屏蔽和忽略这个事情。但是我觉得这个是很违反摄影的道德和态度,是违反了一个摄影师的基本态度。

雅昌摄影网:当代影像或是说当代艺术中所谓的观念摄影的出现。实际上今天也有一种观点,就认为它其实是对传统意义上的摄影造成了极大的一个伤害和破坏,当然还有一种观点,就是认为它是对摄影媒介自身可能性的一种探索,一种延伸,一种往前推进等等。

王久良:我也认可后一种观点。我认为无论是怎样的,无论采取何种方式、手段,无论搞纪实、搞新闻、搞所谓的观念和搞艺术创作都是为了说话。把你想说的话,通过一种说话的语言形式说出去,被人听到。受众听到你的话以后产生了反应,达到了你的期望值,这就是成功的或者是好的。如果借助客观现象或客观事实,不足以或没有足够的力量去表述你要说的话的时候,借助主观的、观念的方式进行艺术创作是可以的,我认为是值得提倡的。

雅昌摄影网:是不是可以这样理解,就是说今天中国剧烈变动的现实,给我们提供了太多可说的话题或者是一种奇观化的景象。这无形当中可以让很多从事摄影创作的人,以摄影媒介客观性的记录本身,直接指向这些问题。你会不会觉得这种类型的成功会有一些得益于摄影的记录本体,或者是更得益于一种社会的变革所带来的奇观化的景观。

王久良:应该是社会的发展带来的问题,问题已经凸显或者是已经可视化、可思考化。如果有一个嗅觉灵敏的摄影师或者是思维敏捷的摄影师,他应该会很快地发现这个问题,并且迅速地用影像加以实现,我认为是这样的。

雅昌摄影网:你原来拍的是关于墓地的《鬼神信仰》的那个题材为什么忽然间拍北京周边的这些垃圾厂、掩埋厂、污水处理厂,这个起因是怎么来的?

王久良:是这样的,在2008年拍《鬼神信仰》的过程之中,因为全是野外环境,就在我的家乡。记得我小时候,我们山东的农药就是用棕色的小瓶,装成一瓶一瓶的。而且那个时候的农药特别少,化肥、农药特别少。仅仅十来年的时间我再回家乡,我就发现田间地头、水塘边、小沟里,全是包装农药的,像包小食品一样的塑料袋,而且量特别巨大。让我首先感到不是一个污染的问题,我感到是一个消费社会所谓快餐式的,快捷的,因为那种包装也是很快捷的,用完之后就扔掉了,那个影响的纵深发展是多么地深远。即使连一个很偏僻的乡村里,都充斥着那种现代化的商品符号,你会发现那些包装非常精美。一个很遥远的东西,瑞士的、荷兰的、大部分都是西欧的,包括奥地利的农药,都到了我老家那个小小的农村,我就觉得这是很可怕的一件事情。

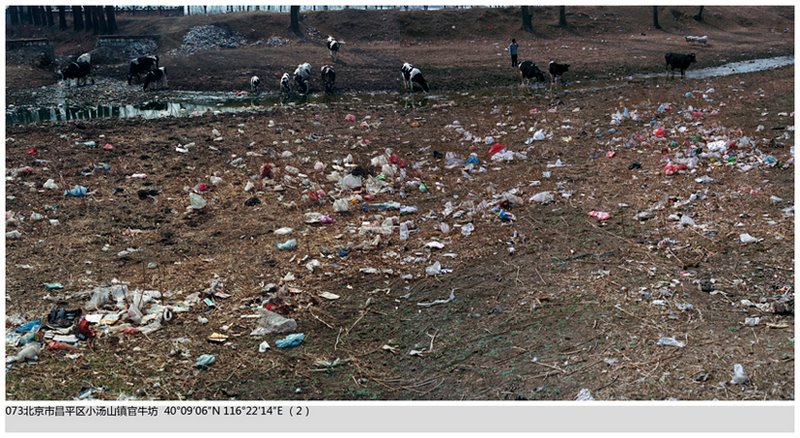

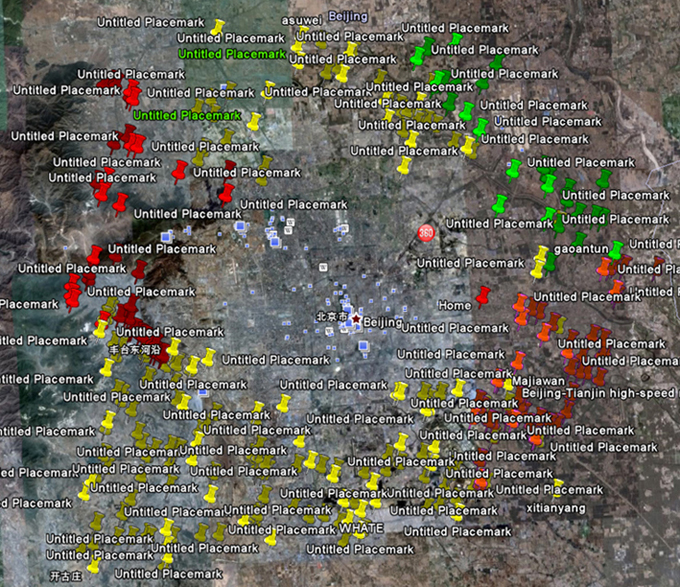

我想每一件事情或者每一个创作的缘起并不突然就来的,肯定是有一些积累的。我经常骑摩托车在北京周边转,发现这个东西太多太可怕了,这东西因为太接近我们的生活,让我们熟视无睹。当有一个东西突然震撼你的心的时候,你才真正地认识到这个问题和真正地开始思考这个问题,然后才真正地发现问题。我就在北京周边这种大量存在的景色中寻找看看到底存在什么东西,这些垃圾堆周边的自然环境和人文环境之间产生了时间影响,它们的关系是怎么样的,这是我考虑的重点。因为影像里边,我很少拍特写和细节,我可能更关注的是整个垃圾厂跟周边的大环境,以及跟我们人和人之间的关系,这是我考量的重点。

雅昌摄影网:所以你把它处理成一种大场面、大场景的方式来呈现。

王久良:大场景是为了满足这个目的的一个需要,我并非是为了大场景而拍大场景。当你发现你想呈现更多的信息,而且是一种非常冷静地审视,而并非带给你强烈的主观愿望或者是主观色彩。我发现冷静的、客观的,远远的、高高的去看待这个东西,然后把这些东西以巨大的幅面呈现,我只给观众提供一个观看的桥梁和思考的通道,里面存在的问题,我相信观众是通过某些细节信息会有所感悟和感触的。

雅昌摄影网:我不知道你有没有一个长期的计划去拍这些东西?

王久良:我有计划,没有时间限制。还是那句话,我想说话,就是把我的片子拍完,我不但要把我的话说出来。而且我希望说的不是废话,它是起作用的,如果起不到作用,那我还做干什么?我这一生不想在摄影上谋求什么利益和地位,那都是扯淡的。我就希望我做的任何一件事情,能够取得实实在在的变化就是成功。就像我拍垃圾厂,哪怕有一个垃圾厂因为这个片子而消失,就是一个小小的成功。但是我又不满足这一点,就像我说一句比较粗的话:“这事没完!”这事不解决到一定的深度,我不能停止。

雅昌摄影网:据我了解你并不是一个媒体人或者是一个挂靠在什么国家单位上的人,你以这种完全独立的身份如何获得资金去持久地拍摄呢?

王久良:我认为首先我是一个牺牲者,而且我认为目前的中国恰恰是需要牺牲者的。如果我挂靠在某个国家单位,我可以衣食无忧,但是我会得到很多限制。于是我首先牺牲掉这一切。我要么衣食无忧,要么我有这把锋利的刀子,现在我选了了这把锋利的刀子。我认为目前中国是需要很多类似的一个保持着自由精神的和自由言论精神的摄影师或者艺术家的。

雅昌摄影网:还有另外一个问题,关于这些影像比较重要的一个问题就是传播,在这方面,你有什么样的想法?

王久良:首先,我欢迎任何形式的传播,我甚至可以承诺放弃我所有的版权,甚至署名权,没有关系,都不重要。只要这张图片在任何形式的传播基础之上,发挥这张图片的作用那就可以了。

雅昌摄影网:希望你能够持续地去拍下去,我觉得你做这个事太伟大了。

王久良:拍是一方面,我觉得后面更多的工作是社会工作,我不把自己定义为一个摄影师或者是摄影家,我想把自己定义为一个社会工作者,这是我认为一个非常崇高的一个目标。下面肯定是实实在在地参与这件事情的改变,不像某些摄影师拍完之后,认为呈现的任务完成了,后面的问题是别人的事情。现在我不这样认为,如果拍完片子以后可能会促使社会的一些改变,那我希望在这上边继续前进一步。

雅昌摄影网:你刚才也提到一个消费社会的说法,你如何去理解消费社会和污染之间的一种关联?会不会拍一些消费景观的场景?

王久良:被你言中了,这是有直接关系的。而解决污染的问题,其实通过直接地去减少垃圾排放或者对垃圾治理是一个途径。在垃圾处理这个专业领域是从源头治理,我认为更重要的是首先改变人的观念,首先改变人的内心,这一点并非只是靠说教:你不能乱排垃圾,你要关注环境,这是没有力量的。公众并不缺少发现真相的能力,只是缺少面对真相的勇气。 那么我们如何塑造他的勇气?如何重新塑造他的良知,我想该从公众的内心开始,我的下一部作品,就是直指消费主义的。

雅昌摄影网:好!期待你的新作。

王久良简历

1993年—1996年高中阶段学习绘画基础;1994年开始研习摄影

1997年于山东济南开办个人摄影工作室

2001年考入西安工程科技学院摄影专业(本) 02年于西安建立个人摄影工作室

2003年考入中国传媒大学影视艺术学院摄影系

在北京某垃圾场的一位拾荒老人,在生命的最后之时为自己掘好墓坑,然后躺在里面安然离世。王久良是他离世之后第一个到场的人,他为这位老人拍下了这张照片。王久良认为他在连州摄影节上首展的《垃圾围城》作品展,某种意义上是为这位老人举办的葬礼和追思会。否则这个生命可能不会在这个世界上留下任何痕迹。

最新评论