寻找卫福顺

解放战争时期照片——堕落的敌机

寻找卫福顺

鲍昆

一个叫卫福顺的人害得我们忙活了几天,而且忙得有声有色。

一切缘起于在华辰拍卖公司出现的一本老相册。前些天,华辰影像部的经理李欣来电,请我去帮忙看一些老照片。我依约去了,开始了习惯性的工作。在浏览大量的老照片并时时感叹那些岁月蹉跎的影像之时,李欣又拿出了一本斑驳的老相册。没有什么特别的,这样的老相册在最近几年的送拍物品中并不罕见。但是当我翻开看了两页后,知道发现了一批珍贵无比的影像。这是一本非同凡响的相册。这本相册里大约贴了几百张4×6厘米和6×6厘米的黑白小照片,内容都是属于解放军或八路军战争时期的”红色摄影”。

近年来,老照片拍卖市场活跃,大量深藏在民间和海外的老照片涌现,但大多是外国人在早期中国所拍的照片,甚至许多是侵华日军所拍的随军照片。而”红色摄影”老照片,因为在当时大都属于”职务性”作品,摄影者都是”公家人”,所拍摄作品多按”规矩”上缴,最终存于公家”机构”,所以在民间并不多见。由于这种原因,”红色摄影”就属于比较珍贵的一类了。这本相册里的照片,表面品相质量一般,但是内容却极其罕见。和以往所见的大部分”红色摄影”不同,这批照片的内容显得非常另类。以往的”红色摄影”,大部分都是来自1937年以后活跃在晋察冀地区的一批革命摄影力量。由沙飞和石少华为首的一批新摄影人,接续早期红军时期的摄影家苏静等人的薪火,用摄影作为鼓舞士气和记录革命战争的武器,为伟大的抗日战争和解放战争做出了巨大的贡献。沙飞和石少华更大的贡献是创办了八路军的影像传播媒介和特殊的展示方式,比如印刷传媒的晋察冀画报和巡回基层的”相册展览”方式。”红色摄影”的武器工具作用,则必然导致 “红色摄影”影像上的典型样式风格。这种风格是革命现实主义的宣传摄影,和当时世界上苏联、德国的类似摄影一样,就是以宣传鼓动为最终目的的导演摆拍风格。它们在内容上多属于后方军事训练和动员鼓动活动记录,一些”战斗场面”也是导演摆拍出来的(如沙飞著名的《战斗在古长城上》)。这样的摄影除开其政治诉求之外,”红色摄影”更有其自身许多无奈的原因。八路军、新四军以及后期的解放军都是在残酷军事斗争中的武装团体,其物资的匮乏和环境的恶劣都是现代人所无法想象的,所以摄影材料的珍贵很难让这些摄影的战士们”放肆”地拍照,为了任务的完成,摆拍恐怕是唯一的选择。另外,当时的摄影人才和器材,都是军队的宝贵财富和财产,所以红色摄影记者也因此基本被剥夺了亲临战火第一线的权利。这些原因都让”红色摄影”失缺了”战地摄影”的色彩,在记录革命战争真实性的这一价值维度上留下了永远的遗憾。

这本相册里的照片背后大部分都有较为翔实的记录,由此得知,它们属于解放战争中晋冀鲁豫野战军 (1946年6月改为中原野战军,1949 年2月又改编为第二野战军)第四纵队(二野时称第四兵团)的一些战斗和生活场面,跨度大约是从1947年底到1949年春天渡江战役之后这段时间。照片内容几乎涵盖了这支军队在这短短的三年的所有主要战役战斗,而且还包括战前的军队动员、战后的生产和工商市面的恢复。最为令我激动的是,这些照片和以往的”红色摄影”有很大的不同,就是基本没什么摆拍的痕迹,多数都是现场抓拍的照片。这些照片自然生动,真实地再现了实际战斗的场景。他们没有电影中那些夸张的气氛渲染和动作构成,却可以让人真切地感受子弹和手榴弹的威胁。照片中的战士们并不威武,但却是真正在打仗的”专业人员”。一些照片的拍摄瞬间令人震惊,像在漯河地区战斗中大董庄巷战中手榴弹爆炸的场面、敌机轰炸在头顶上飞过的瞬间、敌机在眼前被击中坠落刚刚起火的瞬间、从子弹横飞的战场上抬下伤亡人员,等等。这些照片都显得拍摄匆匆和并不讲究,显然是真正下到基层的摄影记者所拍。整本相册四百余幅照片的大都标注了摄影者,他们是–福顺、克志、寿华、绍武等十余人。这个数量是个令人有些感到奇怪的数字,什么部门和部队可以一下子派出这么多的记者?据以前了解,”红色摄影”机构是不可能一下子派出这么多的记者跟访一支部队的。这到底是怎么回事呢?

按照习惯,我在手头的资料中开始寻找这批照片上标注出的摄影者。我发现叫”福顺”的这个人所拍摄的照片最多,也非常好,所以就先从他入手。我查阅了各种资料,甚至在网上寻找各种可能和这些战役相关的关键词,结果一无所获。不但”福顺”找不到,而且其他人也找不到。这是怎么回事呢?上世纪八十年代,山东大学曾经出版过一本《中国摄影家大辞典》,基本网罗了绝大部分在世的摄影人,但是里面连蛛丝马迹都没有。我于是又想起老前辈陈勃先生,他是中国摄影学会建立直到改成中国摄影家协会时期的秘书长,而且解放战争时期他就活跃在红色摄影队伍里,相信他可以知道。结果,老先生告诉我他对这些名字毫无印象,建议我找近年来著述”红色摄影”历史的远在太原的顾棣先生。顾老先生是沙飞先生最后的学生,曾经做过解放军画报社的资料整理工作,属于目前健在的最权威的”红色摄影”史学家。老先生已是耄耋,听力失聪,无法听电话,我只能找他的公子顾小棣。小棣最后回电说老先生也不知道,建议让我去找曾经在中野负责摄影工作的裴植老先生。裴老先生已经九旬有五,我也不甚熟悉。我又想到近些年一直在做摄影史料整理的佟树珩先生,他和裴老先生熟悉,同时我也可借机问问他是否知道。结果他和裴老先生也是毫不知晓这些名字,而且裴老先生说中野四纵虽然在中野系列番号内,但其活动是受延安中央军委直接指挥,所以中野司令部系统对四纵许多情况并不知晓很多。这倒是又给了我新的军史知识,让我对那段宏大史诗般的历史又有了更深的认识,但我需要了解的却就此断了。我陷入僵局。难道这些勇敢的人和历史随风飘逝了吗?我继续翻看这些照片资料,忽然想起里面也出现过大名鼎鼎的著名作家冯牧的名字,而且我还就一张照片背后的字迹问过冯牧先生的女儿程小玲女士,那字迹是否是冯牧先生本人的。正在这时,程小玲恰好也来电话了,告诉我她经过仔细鉴别,那字迹很像,但不是冯牧的。我赶快向她提起过这些另外的名字,没想到她一听到”福顺”的名字,立刻说她知道,她的家里至今也还保存了几张”福顺”的照片,而且她知道”福顺”曾经是她父亲的下级。我一听大喜过望,真是一个踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫的好消息。

程小玲于是热情地参与到这个追寻中,只是她现在也不知道”福顺”的任何消息,比如他是否还健在?两天后,程小玲的电话终于送来了一个好结果。她说,与她家常年保持联系的一个老前辈,退休的海军装备部部长王恩田老先生知晓一切,而且是”福顺”一系人的战友。10月8日,我们一行去海军干休所拜访了王恩田老先生。

86岁的王恩田老先生神采奕奕地在楼下欢迎我们,并把我们引至他的家里。老先生头脑清晰,将那段历史以及”福顺”们的情况向我们娓娓道来。首先,他告诉我们”福顺”还健在,但在成都。另外,”福顺”的真实名字是”卫福顺”,照片上的”福顺”既是简称也是笔名。那本相册上的其他一些人名,老先生也大多知道,但有的也并不知道。王老先生对我最为关心的问题,即为什么这支军队会有这么多的随军记者以及他们为什么拍了这些照片,解答如下–中野第四兵团是从原来晋冀鲁豫野战军中的四纵和九纵以及其他部队共同组成的,领导是陈赓和谢富治,也称”陈谢兵团”或”四兵团”。由于陈赓是这支部队的主要领导,这支部队有着极强的文化色彩。陈赓将军能文能武,爱好文艺,所以宣传队政工部门在这支部队中有着重要的位置。陈赓也喜欢摄影,所以这支部队的政治部宣传科就有许多摄影战士。这些战士都是随着部队一起运动,而且本身就是这支队伍中的一员,所以他们的摄影就是战争中的一部分。他们的照片在战斗结束后要编成相册,在连队中传阅,有时也举办简易的展览(在这本相册中有这样一幅照片),作为鼓动教育战士斗志的手段。

王恩田老先生曾经也是四纵宣传科的一员,所以和”福顺”等人本来就是战友,他的夫人和”福顺”是一个家乡的人,而且是一起参军的。王老先生和程小玲也一起谈起了冯牧。冯牧本来是延安新华社派出到太岳军区四纵(中野四纵的前身)的随军记者,在渡过黄河后,他主动要求留在这支英雄的部队,陈赓批准了他。也是在这个时候,部队给了冯牧一架”禄来柯德”相机,冯牧由此成为文字和摄影双栖记者。这个相册中就有冯牧拍摄的照片多张。实际上,现在军史和博物馆中的许多关于四纵的照片都是冯牧拍的,只是后来冯牧离开军队,成为中央文艺干部,并以写作著称,人们倒是忘了他曾经也是一位相当不错的战地摄影记者。

王恩田老先生的出现,让我们终于”找到了”卫福顺,也解答了这批照片的出处和价值,故事似乎也可以结束了。不过我想,这只是一个伟大故事的开始。因为除了福顺和冯牧之外,在这本相册中还有许多待考证的名字,他们是–刘克志、刘寿华、高贵良、于承德、高月同、李剑夫、刘永奎、(?)绍武、江树(襀?)、谭部长等人。当然,在这些优秀的摄影战士之后,还有一个早就远离我们而去的伟大人物–陈赓。是陈赓,让这支军队配备了摄影这个文化的武器,记录了他们的历史和灵魂;是他,让我们在今天还能够看到这只威武之师的容颜。

2011/10/14

上面照片的背后说明

战场上抢救伤员

周公庙战斗中机枪手在射击。

照片正背面

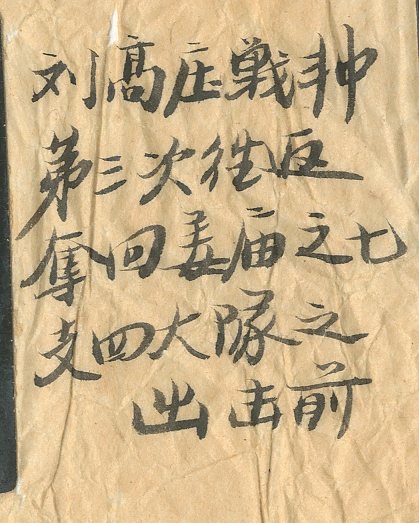

照片正背面

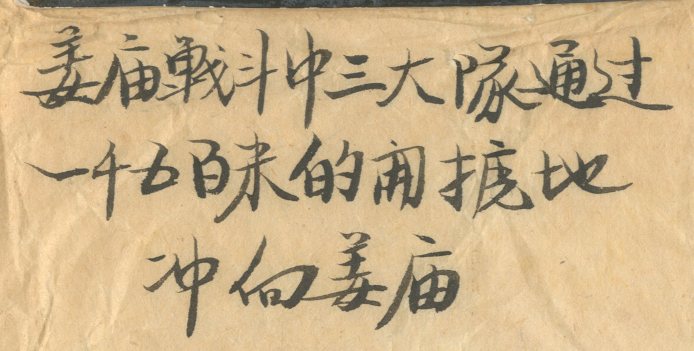

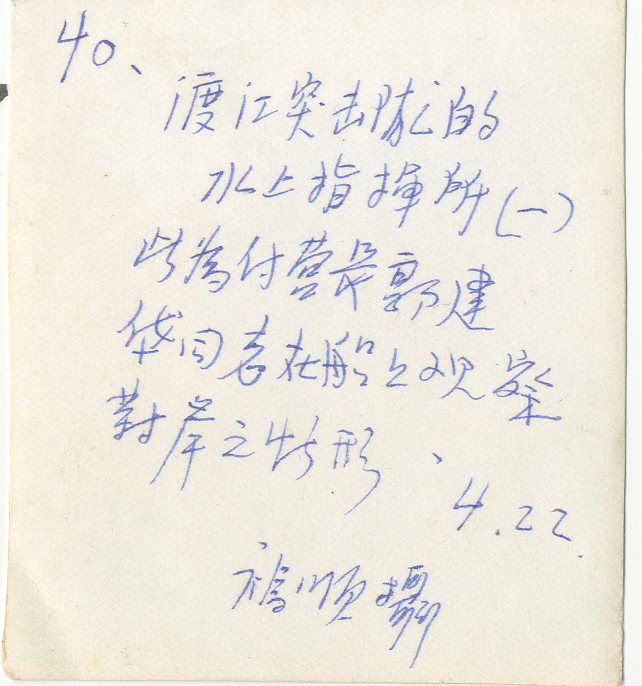

照片正背面

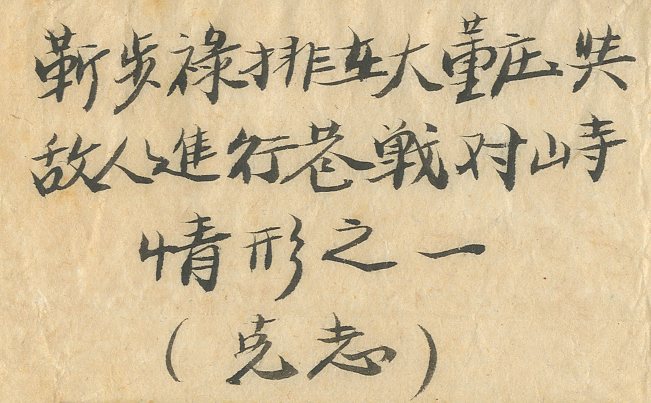

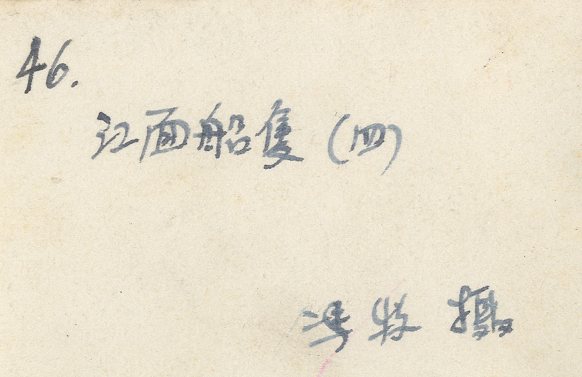

冯牧先生所拍照片正背面

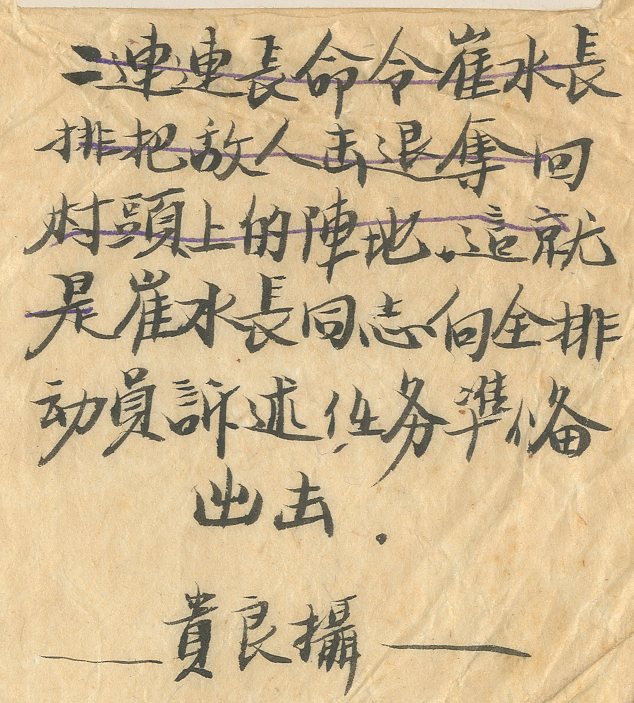

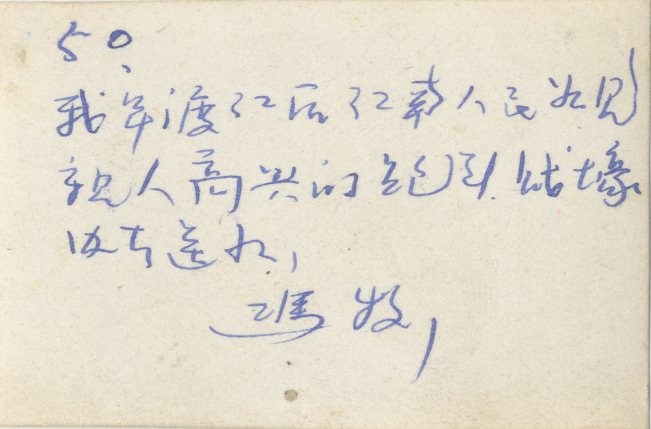

福顺所拍照片正背面

由此可见,在书上照片上题字的习惯,到关键时刻还是很有用的。。