因为真诚

摄影作品“国魂”的拍摄经过

鲍昆

1981年春天,我在北京财贸学院读书。那时,我们这一代文革之后的大学生,刚刚告别不堪回首的文革岁月,终于实现了能上大学的梦想,心中充满了感恩的激情。一切都是比较而来的。自开蒙之起,就向往能够进入神圣的大学校园,接受高等教育。但是文革和文革前极左的政策,已经彻底粉碎了我这一儿时的幻想。由于家庭出身不符合当时的政治标准,不但被剥夺了接受高等教育的机会,甚至在所有的社会生活中都在某种程度上大受影响。“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”这一混账口号长期压在我和广大有类似命运的青少年头上。在生活和工作中,我们总是被一道无情的大墙阻隔在社会光明之外,被剥夺了许多应有的权利,也造成我们根本挥之不去的心理阴影。1976年,倒行逆施的文革终于结束了。1977年,在邓小平和胡耀邦的努力下,恢复了平等高考的制度,我们终于获得了上学的权利。我也在1979年终于如愿地走进大学的校门。

我考上的是商业经济管理专业,但我并不喜欢。之所以有这样的一个结果,是因为那时考生太多,学校资源严重不足。于是教育部对考生的年龄设限,以求减少压力,基本的规则是25岁为一个界限,超过了就失去了高考的资格。1977年我已经23岁。记得恢复高考的通知是那年的晚秋发布的,而且当年两个月后就要开考,于是我极其仓促地和大家开始准备功课。但是我实际所受的教育只是小学五年级的水平,因为文革爆发的1966年我刚好结束五年级准备进入六年级。文革中1967年复课上中学,但那时根本不能正常上课,学校的玻璃全被打破,老师上课学生起哄,加之三天两头的政治游行和全面的军训,大部分时间是在操场上进行熬时间的队列训练,哪有读书学习的正常时间。1968年,我国和前苏联关系因珍宝岛的军事冲突出现战争的征兆,我们又全面进入备战挖防空洞的劳动,学习一词只是一个说法了。因此,我的实际受教育程度是小学五年级,而且彼时的五年级和此时的五年级也完全不是一回事,在数学上我只学过分数和分式,知道通分而已。这种程度准备参加高考,几可算是儿戏。文革十年,积蓄了太多的能量,所以那年参加高考的考生全国有570万人,而录取只有不到28万人,竞争实在太激烈了。两个月的努力,与其说是复习不如说是学习,因为其实什么都没学过。那时每天的睡眠只有几个小时,学得都有些精神恍惚了。就这样仓促应考,开榜时我差2.5分没有过线,第一次高考就这样失败了。77年的高考刚一结束,78年的高考又要开始,时间只相差半年。因为长期受“学好数理化,走遍天下都不怕”社会思想的影响,加之多年来政治运动不断,挨整的多是文科类知识分子,所以心中觉得最好的学科方向还是数理化的理工科,于是跃跃欲试地准备考起理科了。这样又恶补物理化学,没想到那年的高科出题已经开始提高难度,结果仅4个月的“复习”导致我78年的高考一败涂地。这次失败严重地打击了我,开始有了焦虑感。78年高考至79年高考之间是完整的一年,自己痛下决心一定要拿下来,否则按当时高考年龄的设限,79年考不上就再也没有机会了,这将是最后一搏。我真的拼命了,几乎可以用“头悬梁、锥刺股”来形容了。拼命的时候,时间也就跟着飞快了,转眼到了79年的五一节。好朋友张海波在那天找上门来了。张海波是原初中68届的,数理化非常好,在77年高考中已经过线,因为分配的是外地院校,而且他又在北京刚刚找到一个极好的工作,所以放弃了上学的机会。他其实一直在帮助我“复习”功课,完全知晓我的实际水平。这次上门来就是专门和我来“谈谈”的。他非常严肃地向我指出,根据他掌握的我的实际水平,要想在当年的理科高考过线应该是毫无希望的。他还指出,我的文科水平是非常好,所以他劝我应该果断地放弃不切实际的想法(现在看来其实应该叫“妄想”),赶快转向文科,因为毕竟能够上学才是根本的目的。他的一席话,虽然逆耳确是忠言,令我感动,我听从了他的劝告。后来的事实证明,他是正确的。这样的朋友真是难得,值得一生都珍惜。听从了海波的劝告,我立即掉头重新准备文科的史地复习,其实就是大规模的背诵。但我这人天生记忆力一般,所以还真挺费劲的。两个月的紧急“找补”像一瞬间似的就过去了,然后就是考试。一切如所愿,顺利通过。我的语文基础好,取得了在当时考生中较好的成绩。数学因为曾经准备理工科,也还可以。只是所有文科考生最拿手的历史地理和政治我却成绩平平,尤其是政治仅是及格而已。不过总分不错,被录取是完全没有问题的。因当时仔细考量报考的录取几率,所以根本就没有考虑那些令人心动的重点大学,用田忌赛马的策略要保证一矢中的。我报的是人们完全不熟悉的北京财贸学院,果然也顺利录取。

前面说自己并不喜欢考上的专业商业经济管理,但觉得上学机会难得,还是珍惜吧。进校那一刻,已经立志做一个经济专业人士,心无旁骛了。正在我踌躇满志的时候,我的命运又发生了戏剧性的转折。入校后刚静下心来,一天辅导员找我,说你原来的工作是在照相馆吧?我说是。她说你去教务处找一下郑老师,有事找你。我还以为发生了什么,忐忑不安地去了。见到郑老师,他开始还是问我这个话。我回答后他说,学校刚刚建立(北京财贸学院是应新形势从原来中专学校北京财贸学校升格为大学的),一切都还没怎么到位,现在学校需要照相的人才,你既然干过就先帮助经常拍些照片吧。器材的事情你帮助购买一些,这里给你一张支票,抽空你去买。我问买什么,花多少钱?他问我专业的器材都是什么牌子价钱和需要什么配置?我说如果是专业级别的只有135的海鸥DF和120的上海4A了。他又问需要灯光和暗房的设备吗?我说当然,而且全部费用应该在一千多元。他说那你就买吧。他又看我当时脸上流露出来的兴奋,赶紧又严肃地说,你是学生,要以学习为主啊。我忙不迭地答应保证,心里可是乐开了花。我从中学就狂热地爱好摄影,家里没有照相机,总是跟别人借。直到工作,用第一年的工资积蓄买了一架海鸥4C型相机,既能拍120也能拍135,可实际是一架业余级的照相机。那时最大的奢望就是能使一次DF单反相机了,可是终于无缘。没想到,现在一切来的这么容易,真可叫心花怒放。之后的日子我就狂热地投入到为学校拍照片去了。学习肯定有所耽误,但好赖还能对付。在一年级期末的时候,院宣传部的王部长找我,拿出一封公函,说要开一个关于高校摄影的会议,学校也没有专门的人,你就去吧。我去了,在北大的教一楼的一个教室。参会的都是各学校宣传部专门摄影的老师,只有我一个学生。我坐在那听了半天,知道是要成立北京高校摄影学会,而且要在暑假期间和中国摄影家协会共同举办一个讲习班。散会时,会议的召集者北京大学的桑祥森老师宣布,今天到会的人就算是高校摄影学会的会员了,大家到前边来登记一下。我本准备走了,可是桑老师问我,你是学生吧?你是哪个学校的?怎么你来开这个会呢?我说是学校让我来的,我们学校没有老师干这个。桑老师听罢一挥手说,来了就算是吧,你填一下联系方式。我就这么歪打误撞地成了一个会员了。

到了暑假,我就幸运地参加了中国摄影家协会举办的第一期全国摄影讲习班。那时全国百废待兴,文化艺术界更是,这个讲习班,邀请了许多国宝级的大师来讲课,从文化艺术界的领导到作家、画家和摄影家,都是泰斗级的人物。我当时像海绵一样的吸取营养,知道这是千载难逢的学习机会。那一段,我除了听课就是疯狂的拍照,也是从那个时候养成相机不离身的习惯。讲习班结束的时候,大家的作品挂起来请老师们讲评,我的作品全部都被几位老师作为范例讲解,那时真是得意极了。紧接着,在秋天北京团市委办的首届首都大学生摄影艺术展上,我在入选展出作品上是最多的。过完年,我的作品“乐”又获得香港摄影画报的月赛金牌奖。

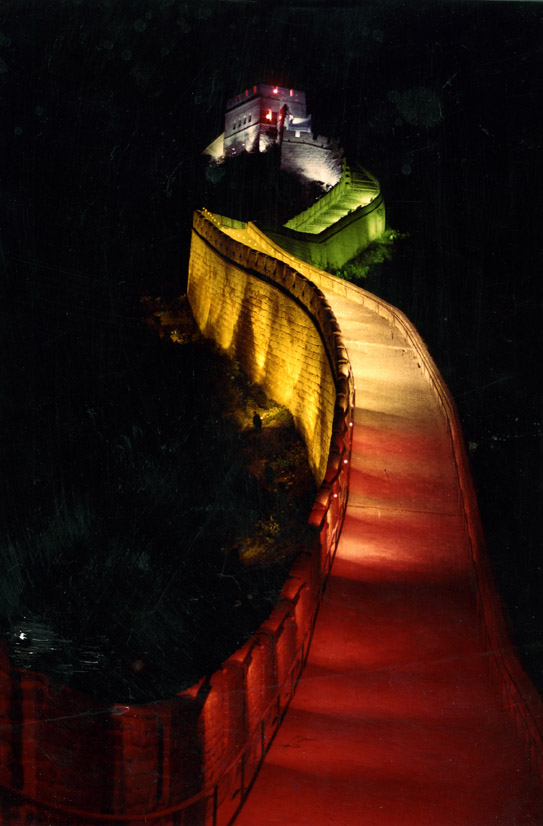

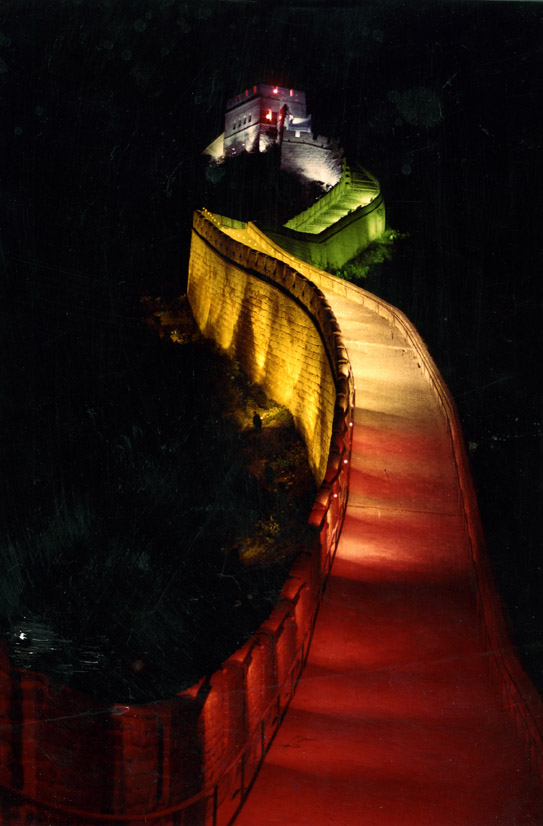

说真的,那时摄影真成了生命,青春好像一下子获得了巨大的力量,我也终于开始想实现自己多年的愿望了。在我少年和青年时代,在所受的教育中,长城和黄河是我们中华民族精神的象征,在我们心中是很崇高的。青春时代,每个人都有一个襟怀壮阔的浪漫情怀,文革前后单调的精神生活,压抑和禁锢着我和我们整整一代人。在红色的喧嚣中,在苦闷的灰色绝望中,惟有随着红色教育所给予的精神偶像,还能排遣自己那颗激荡碰撞的内心,激起我们奋发的勇气。这些精神偶像就是长城和黄河了。记得1968年冬季岁末,我平生第一次登上长城。那是一个阴霾寒冷的午后,八达岭长城上空无一人,万籁寂静。我和朋友们踩着被冻得一踏就吱吱作响的积雪,慢慢沿着马道向北三楼攀去。到达高处,我眺望长城内外,毛泽东“北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”的意境扑面而来,忽有陈子昂“念天地之悠悠,独怆然而涕下”的感觉。长城的伟大,历史的悠远和生命的责任,忽然让自己热血奔腾。从此,寻找机会表达自己对长城的情感就成了潜在的愿望。现在有条件了,我立即蠢蠢欲动地想实现自己的夙愿。刚好那时看到王志平用闪光灯拍摄的圆明园西洋楼废墟作品,那种梦幻般的感觉给了我极大的启发。我想用这种方式在暗夜中把长城照亮一定会有不同凡响的效果。于是我拉上张海波,他那时已经在中央美院工作了。我们在春节期间去了怀柔的黄花城长城进行试验。我们下午到的,选好了一段长城,晚上就开始拍了。等我们开始向山上爬时,才知道这活儿太难了。本来我们还特意准备了镰刀,但在伸手不见五指的漆黑夜色中,还未出手,已经被酸枣刺刮得满脸是伤了。那一夜寒风呼号,但我们还是坚持用两只小型的便携式闪光灯拍完了这段痛苦不堪的长城。不过回来冲出胶卷,只是一段什么也看不出来的五颜六色的光影,看来是彻底失败了。看到这个结果,真的是有些沮丧。

黄花城的失败,并未彻底摧毁我的自信,虽然张海波已经坚信这是我的痴心妄想。我仍在苦思冥想,希望能够找到一段更为合适的长城完成梦想。我那时吸的烟是2毛8分钱一包的八达岭牌香烟,吸完后我总是下意识地欣赏烟盒上的长城图案,知道那画的就是著名的北三楼,看着看着忽然发现这段长城正好有大约四段的转折,恰好可以分配红黄蓝绿四种颜色。这四种颜色根据色彩心理学原理恰好是几种精神的隐喻,可以诠释我心中的长城。我又兴奋起来,再找张海波。但他完全拒绝,不再愿意跟我去受无谓的罪。于是我想起凌飞,我认为他一定愿意跟我去试验一次。电话中凌飞开始表示了疑问,但在我的说服下,还是同意了。剩下的就是器材了,根据上次的经验一定要有大功率的闪光灯。我想到了在高校摄影学会上认识的北京计算机分院的李川,他那里有一大一小两只当时最先进的森帕克闪光灯,而且带色片。给李川打电话,同意去。于是四月初的一个周末,我们三个人乘西直门到青龙桥的火车去了。中午到后就去城墙上看地形,下来时我们到了北门锁钥的城门下。那时没有高速路,所有往来的车辆都必须穿过这座古老的城门,而且分时单向行驶。那里当时没有交通警,就由八达岭派出所的民警兼管。我们和正在那里指挥车辆的一个年轻的叫张立新的民警打招呼,他问我们为什么游人都在离开时你们还不走。我们简单介绍了自己的想法,原以为他会让我们离开,没想到他说你们没地去可先到派出所休息。我们大喜过望。结果晚上还是在那里吃的晚饭,因为5点以后的八达岭,游人踪迹全无,白天营业的小饭馆也早就打烊了。吃过晚饭后趁天还未完全黑下来,我们就赶快上城墙上去了。我们找到白天看好的北二楼附近的一个小平台,把机器架了起来,然后重复了注意事项和操作程序,就开始了。按白天商量好的,我走最难走的城墙底下,李川负责女儿墙和墙上地面,凌飞因为个子大不方便,就在那里看守照相机了。我们还规定了手电筒的发光信号,以便有紧急情况时作为联络手段。那晚,正值北京春季大风,那风声可谓叫嚎叫,我们之间站在旁边都要大声喊,稍一远就什么也听不见了。就这样,我们出发了。每人手头一个手电筒,用来找脚下的路和白天在墙上用粉笔做的记号。实际上我们分开后就没有任何联系了,我在城墙下边的酸枣棵子中穿行,再次感到了在黄花城长城经历的难受。周边是完全的黑暗,什么都看不出来。手电筒这时显得极其微弱,只能照到三米远的样子,有时我还要爬上巨大的岩石和再翻下去,过程和感觉有些恐怖。我拿着最大的闪光灯,每一次闪光,都会刺激得眼睛晕眩,唯一令人激动的是我在城下看到城头上面李川的闪光灯在黑暗中制造的效果,我看不见李川,只见女儿墙上的垛口黑影在光晕中瞬间形成,接着又是无边的黑暗。那个景象真是终身难忘。

跌跌撞撞的终于拍完,用了近两个小时。第二天一早趁最早的车赶回了城里。凌飞拿着胶卷先去冲洗去了。第二天,凌飞激动地给我打电话,说你来看看吧。我赶到凌飞家,看到了我们的成果。一个鲜艳的彩色长城在黑暗中腾空而起,和我原来预想的差不多,只是因为近处的长城没有出现曲折,造成黄和红两色衔接得生硬,一点过度都没有。我立刻想到了森帕克闪光灯可以人为设定输光量,我说我们还要再去一次,把两色过渡控制好就一定会完美。

五一节我们又去了。民警张立新正在那里疏散因过节而拥挤的人群,见到我们十分亲切,让我们去派出所先休息。傍晚,他忙完后回来,我们给他看了我们上次拍的样片,他觉得太神奇了,兴致也来了。他说,上次你们跟我说了半天我也不明白,这回算知道是怎么回事了。他带我们去见派出所所长并介绍我们。在所长的办公桌上,有几部当时极其罕见的无线对讲机,所长在问了我们一些问题后亲切地说,晚上你们带上这几个电台,山上黑灯瞎火的,有什么情况也好联系。这又让我们兴奋了好一会儿。晚上我们带着对讲机上长城上去了,一路上不断地试着对讲,兴奋不已。有了上次的经验,这次从容多了。那天天公也作美,一点风没有,有些神清气朗的感觉。我们站在长城上,不像上次那样浑浑噩噩的,居然可以穿越夜空看到遥远的北京城璀璨的灯火。什么都和上次一样,只是在一个地段调整了输光量,加上手中有了对讲机,真的是方便了许多,李川觉得好玩,不断地呼叫,报告自己的方位和使用的灯片与输光量。在进行到一半的时候,忽然对讲机中传出一个女人强硬的声音,说那几个照相的你们关掉对讲机。我们问你是哪里?她说我是“市局”,今晚首都机场有重要外宾接待任务,你们不要干扰。接着问我们是谁。我愣了,才知道这个“电台”有这么大的功率,居然能让在前门的公安局的指挥中心听到我们的对话,可能是在山上高的缘故吧。我不接她问我们是谁的话,赶紧说对不起,我们马上关机。随之我们就关上了各自手中的对讲机。其实我最怕的是给张立新和派出所惹事,因为我们是外人,本不能进入这个公安的频道的。现在想起来,当时的安全设备和管理应该是相当落后的,若是像好莱坞电影中的007那样有这种机会,后果不堪设想。不过这时我们已经接近拍摄完成,也真的无所谓了。

第二次拍摄完后冲洗出来的效果完全达到了预期,而且极其完美。凌飞拿到了中国摄影杂志和大众摄影杂志,后者急不可待要用作封面。但问题也接着来了,作品的标题是什么呢?毕竟这幅作品从创意开始就凝聚着我强烈的情感。那些天真是绞尽脑汁,什么“理想”、“图腾”、“龙”等轮换着在我脑子里转,但都觉得不满意。那时作家陈建功还在北大中文系上学,我们俩是好朋友,也找他参谋,还是不得要领。一次路过北京钢铁学院,到高校摄影学会的副会长李崧老师那里,顺便也拿出照片给他看,没想到他一看就脱口而出“国魂”两字,我听后一愣,随之拍案叫绝,它太符合浪漫主义的超现实感觉了,标题就这么定下来了。当时的大众摄影作品编辑是阳翰笙先生的女儿欧阳杰,是她力主用这张照片做封面的,这时她在焦急地等着作品的标题以便发稿。我跑去告诉她定下的标题,她没有任何意见。谁知过了两天她来电话告诉我,领导不同意这个标题,决定用“长城之夜”。我一听就急了,说那还有什么意思啊?跟白开水似的,而且长城怎么会有这样的夜晚啊?这不是胡来吗?欧阳杰显得很无奈,说这是领导决定的。我说是谁,为什么?她被我逼得没办法,只好说是长谦(陈长谦,主编)同志决定的。他认为“国魂”这个词是国民党和蒋介石用的,共产党用不合适。我听得瞠目结舌,才知什么叫“左”。都什么时代了,还有这样的思维方式?但是我的抗争毫无意义,最后这幅我自认为凝集着强烈情感的作品还是以莫名其妙的“长城之夜”之名发表了。直到两年后,我才有机会在展览和香港的杂志上重新为其“正名”。

“国魂”是我们青春热血的印证,是理想主义的一首赞歌。它是观念的产物,是超现实的。它后来给我们带来了许多的奖项和荣誉,也强烈印在了那一带摄影人的记忆中。直到现在,一些人听到我的名字,立刻会说出这幅作品来。虽然后来社会上对长城的历史文化意义有着各种不同的说法,但它对我来说,永远是我心底最崇高的和最伟大的墙。我庆幸我们自己在生命最激动的时代完成了这样一幅作品,因为它真诚。

2009-7-5

第一次拍的效果,中间有很生硬的接缝。

装模做样的自拍工作照,可以看我们使用了多少相机和怎么固定的。压相机的砖都是从很远搬来的,是老城砖。现在几乎不可能了。

第二次拍摄国魂完后第二天早上的合影左起鲍昆凌飞李川

1982年5月1日下午我们给八达岭派出所民警拍的合影,后排左2为张立新左3为所长

1968年12月八达岭,平生第一次见到长城,为其气势震撼。

1980年8月和北京高校摄影学会部分成员在十三陵水库前合影。前右二为当时摄协组联部的陈淑芬,右三为高校摄影学会会长北大的桑祥森老师,左二为鲍昆,后排右三为李川

最新评论