一篇难得的调查报告

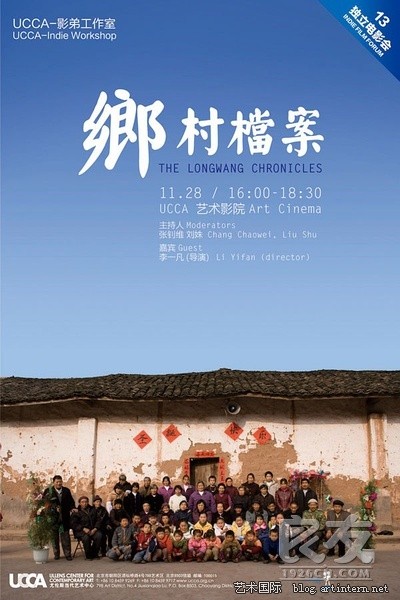

1958年大跃进运动中粮食“放卫星”,金山浩光公社么产“万斤粮”。 晓庄摄影

关于1959年到1961年的中国社会历史,这些年学界争论不休。争论的焦点主要围绕在所谓饿死几千万人(有说几百万,有说八千万)一说上。显然,争论的原因是谁也拿不出权威性的数据,而各种说法都是根据局部地区的局部感觉数字化进行推理和一些会议发言得出。会议发言也并无科学性的数据支撑,不是上述情况得出就是带有一定感情性的说法。在这种情况下,所有的争论变成一个乌龙的态度之争,并造成所谓可笑的左右派划分标准。其实,1983年出版的《中国统计年鉴》,已经向国内外公布了1959年到1961年户口登记每个年度的人口数字,比如1959年人口是67,207万;1960年人口是66,207万;1961年是65,859万。61年比59年人口减少了1348万。这个数字和后来的中国学者蒋正华的1700万人差不太多,和西方学者科尔等所做的研究大约相差一千多万(2700万)。还有一个是国家统计局的前局长”李成瑞”做了比较详细的研究,他讲1963年到1958年,这样一个非正常的人口死亡是2158万,接近2200万。看来学界和官方部门的数据还是在一千万之间(这些数据和说法都可在网络上查到)。遗憾的是,在官方和学界之外,民间热心争论和表态的大家,却没有人肯下功夫真正地去下大力气做田野调查,哪怕是旁证的查证。

下面这篇调查报告是我在阅读北京科技大学学报社会科学版2011年第1期中看到的,现推荐给有心研究历史的朋友们一阅。这个材料是一个迄今为止难得看到的真正下功夫的调查。报告的作者柳飒是部队人士,但她通过对河南省南阳地区9个村庄的调研,详细的论述了1959–1961年村庄里人们生产的真实状况,通过这个侧面的书写,在一定程度上佐证了当时中原农村的基本状态,对这场旷日持久的争论会有一定的帮助。关于此文的意义,作者在报告的开始部分有中肯的表白,我就不再赘述。

鲍昆

1959-1961年南阳地区农村生产状况

–以九个生产队(自然村)为例

柳 飒

(中华人民共和国62301部队政治部组织科,北京 100071)

[摘要] 1959-1961年是中华人民共和国历史上最严重的经济困难时期,尤其是农业遭到了灭顶之灾,生产”瘫痪”,农民们的生活质量出现了历史上罕见的低下水准。本人通过对河南省南阳地区9个村庄的调研,详细的论述了1959–1961年村庄里人们生产的真实状况,通过这个侧面的书写,必将深化学术界关于这段历史的研究。

[关键词] 三年困难时期;生产;农村;南阳

1959-1961年中华人民共和国历史上一段令人难以忘怀的岁月,中国共产党领导全国各族人民开始了全面建设社会主义的时期。在这十年中,我国的经济文化建设取得了很大的成就,党积累了领导社会主义建设的重要经验,但同时,党的工作在指导方针上有过严重失误,经历了曲折的发展过程。特别是由于大跃进和反右顷的错误,加上当时的自然灾害和苏联政府背信弃义的撕毁合同,我国的国民经济在1959-1961年发生了严重的困难,国家和人民遭受了重大的损失。因而,近年来,关于三年经济困难时期的研究成为中外学术界研究的热点问题。本人利用两个假期的时间回到了家乡河南南阳,对其南阳地区(1994年撤地设市)的五个县中的9个颇具代表性的村庄进行调查,收集到了宝贵的数据资料及农民的口述资料。对于南阳地区1959-1961年农村生产状况的全面系统的研究及对此问题采用的实证的研究方法,就笔者所见所闻,在目前国内史学界尚属首次,因此,本选题的研究具有一定的补白意义。

“大跃进”运动中的虚报浮夸、急功近利、好大喜功和盲从迷信、一轰而起等恶劣作风极大地影响了当时国民经济的健康发展。因此,认真地反思三年困难时期的历史教训,深刻地认识”左”倾错误思想对我国的经济建设和人民生活带来的严重危害,是我们历史研究者面临的最具现实性的课题。

另外,通过本文的研究,说明在我们这样一个贫穷落后的大国探索建设社会主义的复杂性、艰巨性和长期性,对我国的经济建设当会有所补益。”往者即已逝,来者犹可追”。我们今天研究三年经济困难时期并不是为了苛求古人,而是为了启迪后人,尽可能地防止类似的悲剧重演。历史的教训被正确认识,就会成为精神财富,从而真正起到资政育人的作用。这是本文研究的指导思想、价值和意义所在。

一、劳动力

(一)人口组成

表1 1959年九个村庄(生产队)的人口状况(单位:人)

村庄 龚井 陈庄 韩营 史岗 风翅山 裴营 翁寨 王厂 街东

总数 700 2400 960 157 705 3196 4700 2627 128

男 280 1312 541 96 382 1651 2400 1404 69

女 420 1088 419 61 323 1545 2300 1271 59

表2 1960年九个村庄(生产队)的人口状况(单位:人)

村庄 龚井 陈庄 韩营 史岗 风翅山 裴营 翁寨 王厂 街东

总数 600 1700 925 144 658 3053 4666 2517 139

男 240 910 519 88 371 1633 2342 1303 75

女 360 790 406 56 287 1420 2324 1214 64

表3 1961年九个村庄(生产队)的人口状况(单位:人)

村庄 龚井 陈庄 韩营 史岗 风翅山 裴营 翁寨 王厂 街东

总数 – 1612 836 127 695 2545 2545 2540 130

男 – 830 431 79 374 1360 – 1312 71

女 – 782 405 48 321 1185 – 1228 59

表1、表2、表3的数据来源于9个村庄当年大队会计的留底资料。从表中可以看出,除了龚井村,其余8个村庄中的男性在全村所占的比例稍大于女性。9个村庄即为9个生产队,每个生产队除了极”特殊”的人群–年长并且有疾病、没有上学的幼童,其余的人全部投入各项劳动中,就连上学的学生也要劳动,在当时被称为”生产自救”。

(二) 劳动力的分配与外流

谈到劳动力的分配,首先我们要引入劳动工分的概念。劳动工分,是指每个生产队所有参与劳动的社员,由大队干部和社员代表(社员代表,是由大伙推荐、公认为在村中比较正直、公正的人来担当。)依据每个社员的身体强弱、技术高低、政治觉悟、劳动态度、爱护公共财物这五个条件来评定他们的劳动等级,按分计算,最低1分,最高10分。例如,符合上述五个条件的社员,无论男女,都可被划定为10分,这个被称为是一个”全劳力”;”半劳力”是指依据身体状况被确定为1-9分的社员。劳动力的年龄一般为:男,16-60岁,女,16-55岁。

1959-1961年,9个生产队的劳动力主要分为两大工种,一种是从事农业生产,即给集体耕种田地的社员;一种是从事副业,包括炊事员、食堂会计、理发员、饲养员、副业厂(副业厂,指大队办的一些油厂、粉条加工厂、砖瓦厂、石灰厂)的社员等。关于这两个工种社员人数的分配,基本没有数量上的硬性规定,主要根据每个生产队拥有的耕地多少来确定,耕地面积少的,劳力便分配的少,耕地面积多的,劳力便增多。此外,这里还需注意,全劳力不一定都从事农业生产,有不少在从事副业。还有一种特殊情况,劳力的集中调配在这9个村庄中普遍存在,随时他们可以丢下”手中的活”去参与修建水库,上山拾柴禾(柴禾,为当时南阳地区做饭的主要燃料)以保证食堂的正常运行。有文件记载,当时整个南阳地区有600万人口,农村男女全半劳力约有240万人,全区有380万人口居住区的食堂严重缺柴禾,每天最高达到50万人为食堂就地拾柴,边拾边烧,可见当时用在生活上的劳动力是惊人的。

1960年,韩营、史岗、风翅山、裴营四个大队共有劳力3382人,直接参加农业生产的劳力有2004人,占59.2%;而在男女全劳力1890人,参加农业生产的仅有986人,占男女全劳力总数的54.8%,占直接参加农业生产劳力的44.8%。龚井大队,9500亩土地,只有劳力480人,每人平均20亩,由于劳力不足,各项生产进度均很慢。陈庄大队有劳力780人,支边320人,去丹江修水库20人,在家劳力少,夏播任务785亩没有完成。翁寨大队由于任务紧,劳力少,500多亩红薯有三分之二是插在泥土里无人收。王厂大队1200多亩夏播红薯,绝大部分是平插在地里,没有扛埂,也没拢小畦。(该段数据来源于被调研村庄三年中的留底资料)

1960年出现了农业生产力严重紧张的情况,其原因主要存在于三个方面:首先,由于公社拥有一切生产资料的所有权,为了”发展社会主义建设事业”,有权无偿调用生产队的劳力,使外调增多。据韩营、史岗、风翅山、裴营四个大队的统计,外出劳力占24.7%;龚井大队外出劳力占18.9%;陈庄大队外出劳力占14.1%;翁寨大队外出劳力占13.5%。其次,生产大队和生产队内战线多,劳力分散,不能集中力量投入农业生产。如韩营大队共有劳力718个,经常参加劳动的辅助劳力90个,自1958年大办钢铁后到现在外出未归的116个占16.22%,1960年本队的实有劳力599个,其分布情况是:炊事员25人,食堂会计11人,拾柴的24人,幼儿园26人,托儿所5人,共91人,占在队劳力的15.02%,另外还有辅助劳力29人,占辅助劳力的32.2%;大队工业、副业40人,占在队劳力的6.82%;直接参加农业生产的只有468人,占78.16%,这其中有17人经常生病,还有17人为大队干部。陈庄大队在家30多个男劳力,由于使用分散,真正在田间做活的只有十来个人。再次,少数地区发生劳力外流现象,据镇平县某六个大队的统计,1959年到1960年,共外流劳力162人;(邓县的孔楼大队包括翁寨、孔楼、蔡营、李洼四个生产队)邓县孔楼大队在1960年6月6日外出劳力38人。其外流的主要原因是:有的因为生活安排的差,工资没有发;有的外人引诱,用人单位不通过正当手续收留人员。此大队外出的劳力跑到湖北马头山筑路队,据说该地有没有粮食关系、户口迁移都收留,除吃饭外,每人每月还发工资10元;也有跑到新疆、青海找工作的;有的是本身有问题外逃,镇平县某大队土匪分子孙家斌逃到河北;有的是有严重的资本主义思想和行为,外出搞投机生意;有的是一些青年不安心在农村搞生产,而流入了企事业单位和城市。郝寨大队(唐河的郝寨大队中包括街东生产队)18-25岁的青年22人,当时在家的只有7人,除了3个上中学的、3个当干部的,有6个青年妇女嫁到南阳市内,3个流窜到湖北境内。(该段数据来源于被调研村庄三年中的留底资料)

从生产管理上看,农村由于刚步入人民公社化阶段,生产组织不健全,劳动管理没有纳入正轨,所以在对劳力的使用方面出现了种种问题。首先,对劳动力的使用缺乏因人制宜的安排,因而出现了吃饭人多、干活人少的现象。例如西坪头大队(淅川的西坪头大队包括陈庄村)第二工作级(生产队下设作业组,每个生产队根据本队劳力强弱、技术专长、人事关系等条件,分别建立麦田管理、春耕生产、水利、积造肥、畜牧饲养等多种经济和服务性(炊事员、幼儿教师等)共七种专业组。在专业组的性质上又分为两种:一种是长期固定的专业组(如炊事员和畜牧饲养等人员);第二种是变动性的专业组,如麦田管理专业组在麦收后就变成了秋田管理专业组,或其他专业组,它是随着生产的变化而变化),共有男女劳力95人,经常出勤的只占80%左右,尚有20%左右的劳力未投入生产。其次,缺乏劳动管理和劳动定额,在生产上出现了出勤多、效率低、质量差的现象。如史岗生产队第二作业组,有一天晚上组织35个劳力送肥料,一晚上还送不到十车。第三,缺乏对劳动力的考核制度。例如西坪头大队被服厂共有妇女劳力10人,二月份只收入三元,每人每天平均一分;缝纫厂青年妇女7人,缝纫机5部,3月2日-28日共26天时间,只生产衣服52件,每部机器每天平均0.4件。第四,奖罚不明,劳动级别制定不合理,不能充分发挥社员们的生产积极性。关于这一点,大多被访问者都说出了当年的一句顺口溜:”干不干一天三顿饭”,”搞不搞工资少不了”。再加王厂生产队第一作业组全组232人,被评级的人数为170人,占总人数的72%,不应评而评上的占18%,村民金永留等7个65岁以上的老太太,终日在家看小孩,也被评为1-3级。第五,领导上缺乏对劳动力的系统安排,调配不灵,使用混乱。如史岗大队(镇平县的史岗大队包括甲河和史岗两个生产队,1960年此大队共有人数2050人)油料加工厂中6个劳力,两个多月没有投入生产,也没做具体安排,6人中除了只有一个人喂2头牲畜外,其余5人是”坐享其成”,全大队劳力1098人,经常参加农业生产的仅占55%左右。(该段数据来源于被调研村庄三年中的留底资料)

二、 劳动对象

(一) 业主

据对9个村庄的调查,当时村内主要种植的农作物分为三个品种:粮食作物、油料作物、经济作物。粮食作物主产为小麦,其次是玉米、红薯;油料作物主要有芝麻、花生、油菜籽;经济作物主要为棉花、烟叶。这些作物一般为一年两熟。

劳动生产按军事编制,大兵团作战,作物布局不因地制宜,讲求整齐划一(土方划方,种植一种作物,时称生产方),影响了作物的种植效果。

当时的大部分土地都归生产大队所有,由于缺乏对劳动力的管理和劳动定额,社员们没有一点积极性,按照工分等级的评定,干不干与粮食收获后获得的报酬完全不对等。所以,当时整个耕作制度被颠覆,人们不再像种自己家的田地那样精心的种植集体的田地。比如,种植小麦要有四个主要环节:整地、播种、施肥、田间管理。社员们原来在种属于自己的田地时是起五更(当地方言,即五点起床)下地,一直忙到晚饭后,四个环节步步都做得扎扎实实,可现在的状况是:很多社员都等到日头(当地方言,即太阳)当空照时才肯下地,或大队干部上门叫才肯出工;到田里,干部在就抢起锄头锄几下,或上边来干部检查工作,大家才会做出个样子来,除此之外,都是对着日头聊天、磨洋工(当地方言,即不干正事,不务正业)。典型的是在调研中很多村民回忆起当时一些妇女下地干活的状况:坐在田埂上纳鞋垫,地耕一半回去给孩子喂奶,9个妇女两个下午只栽了两亩地的红薯,趁耕地的休息时间回家洗衣服等等;当年龚井村所在的红星大队的大队长龚吉秃回忆道:”当时社员们总是迟迟不下地,白天一天只劳动六至七个小时。”

这些现象导致了当时的生产效益极差,整地不到位,直接影响了播种的效果,加之当时的肥料严重不足,(中共南阳地委文件”在于开展抗旱播种运动情况的第一次报告”,南阳市档案局,卷宗号10,卷号345)据全区11个县15个包产队的调查,春播作物面积2749.1亩,施肥面积1622.3亩,占59%,其中施肥面积在30%以下的4个,50%以下的2个,80%以上的3个;夏播作物面积7581.3亩,施肥面积3097.1亩,占41%,其中施肥面积在10%以下的1个,30%以下的4个,50%以下的7个,50%以上的3个,合计春夏播种面积10330.9亩,共施肥面积4719.4亩,占45.6%,还有50%左右的白脸地;如再普遍施二至三遍追肥,每亩平均7000-8000斤,共需肥8264.72万斤,可是现有肥2424.1万斤,占29%,即缺肥70%。根据9个村庄的调查,没有施肥的作物主要是黄豆、芝麻和红薯,但对已施的化肥,亲历者们都认为肥料特别的”差劲”(当地方言,即指肥料的质量很差)杂肥多,好肥少(好肥指人畜粪尿等)。1959年冬季,牲畜一部分到水利工地,没有积到肥料,加之肥料不够集中,缺乏管制,门前庄边的粪坑粪堆有大量的流失现象。第四步田间管理,当时更是无人去”管”,无人去”干”,因为社员们认为自己没有这个义务,”多劳”并不有”多得”。

正所谓”一分耕耘,一分收获”,对农业的投入过少必然导致粮食的减产,再加之当时”天又有不测”,即便在农业盛产的南阳地区,粮食也匮乏到了极点!下边是9个村庄1959-1961年拥有的土地面积和粮食的真实产量状况:

表4 1959-1961年九个村庄土地状况 单位:亩

村庄 龚井 陈庄 韩营 史岗 风翅山 裴营 翁寨 王厂 街东

1959 1450 3152 1536 298 1795 6038 8709 10000 323

1960 1450 3152 1036 298 1795 5838 8709 10079 323

1961 1450 3152 836 298 1795 5838 8709 10079 320

资料来源:根据调研的9个村庄大队会计的留底资料。

表5 1959-1961年九个村庄粮食产量状况 单位:总产量(万斤),亩产(斤)

龚井村 全年实际总产量 平均亩产 上报总产量 上报亩产

1959 3 120 – 800

1960 – 120 – 300

1961 – 120 – 300

陈庄村 全年实际总产量 平均亩产 上报总产量 上报亩产

1959 38.5 130 77.5 250

1960 36.7 115 74.3 240

1961 39.2 135 52.5 215

韩营村 全年实际总产量 平均亩产 上报总产量 上报亩产

1959 9.324 90 310.8 300

1960 5.18 50 518.0 500

1961 8.36 100 418.0 500

史岗村 全年实际总产量 平均亩产 上报总产量 上报亩产

1959 3.874 130 3.9 300

1960 2.384 80 14.9 500

1961 1.1 110 6.264 580

风翅山村 全年实际总产量 平均亩产 上报总产量 上报亩产

1959 3.30 200 – –

1960 2.05 170 – –

1961 3.00 200 – –

裴营村 全年实际总产量 平均亩产 上报总产量 上报亩产

1959 180 300 220 367

1960 128 220 140 240

1961 128 240 145 270

翁寨村 全年实际总产量 平均亩产 上报总产量 上报亩产

1959 156.9405 180.2 720 –

1960 – 95 – –

1961 – – – –

王厂村 全年实际总产量 平均亩产 上报总产量 上报亩产

1959 140 200 160 230

1960 136 200 150 220

1961 150 220 150 220

街东村 全年实际总产量 平均亩产 上报总产量 上报亩产

1959 3.19 97 55 173

1960 3.25 104 45 138

1961 11.5 357 110 343

资料来源:大队会计的存底数据,空缺处无记录

通过表5,我们可以看到韩营村和裴营村的耕地面积在减少,但表6中出现了1960年这两个村的平均亩产为50斤和95斤,是被调查的村庄中的最低值。同样,1960年有60%的村庄亩产大幅下降,再来回顾表1,我们可以看出在1960年只有50%的村庄受到了干旱天气的侵袭,其中龚井村和街东村在天气上虽然出现了异常,但粮食产量在前一年的基础上保持不变甚至出现小幅增产;相反的陈庄村、韩营村、风翅山村在天气完全正常的情况下却出现了粮食的大幅减产,究其根源,同当时的干部作风是密切相关的。此外,根据表中存有的上报亩产和总产量两项的数据,再与调研中统计的每个村庄的死亡人数相比照,笔者发现,上报数据最为虚夸的,此村的干部关系相对较差,死亡人数居多。

1959年,响应中央的号召,各地掀起了开垦荒地、广种多收的运动,很多包产队的干部不从实际出发,因地制宜,而是盲目开荒,违背客观规律,使得很多土地”耕耘”过后”颗粒无收”,耗去了队员们的体力,有”结果”能力的土地人们根本无瑕顾及,这是造成粮食大减产的原因之一。此外,那几年有一个特点,各级之间的沟通特别密切,出现了频繁的会议,而且这些会议的时间甚长。根据调查了解到,生产队的干部经常要赶到大队、公社甚至县里去参加会议,据裴营村当年的生产队长周书山回忆说:”最长的一次是去县里参加会议,最上八点开始,一直开到深夜三点半;在大队开的电话会,一般时长都在两个半小时左右。”韩营村的生产队长回忆道:”当时一天能被公社通知去四次电话会,都是一个内容,使得大家筋疲力尽,有的听着听着当场就睡着了。”陈庄村的生产队长记得自己三天到大队开了九个会。如此之多的会议使得生产队长”日夜兼程,马不停蹄”,作为直接带领群众生产的中坚力量,此刻难以尽到”职责”。晚上参加会议,不能布置生产,早上起不来,不能领导生产,本来对于生产就无积极性的社员,再无队里干部的约束,情况就可想而知了。这也是造成部分村庄粮食大减产的原因。

这牵涉到了当时各级领导干部的作风问题,生产队长是最基层的干部,社员们时常把责任归咎于他们实有不妥,毕竟他们也是”奉命行事”。这里并不是所有的生产队长都不能带领群众参与劳动,龚井村和街东村当年的会议虽然也不少,但时间较短,日程安排也相对合理,基本不影响干部领导生产。有了干部的监督,生产效率和生产质量势必会有所提高,这对当时的生产起到了有力的作用。

(二) 副业

农民以种地为生,无论何时,耕种田地都是他们的”业主”。副业指的是除了农民必须要种的粮食之外,他们还从事的其他生产劳动,例如饲养牲畜等。此外农民还要随时接受派遣去兴修水利,修路筑坝。生产队里还办了一些副业厂,如油厂、粉条加工厂、砖瓦厂、石灰厂等,这些在当时投入了大量的人力和物力。

各种各样的义务劳动占用了大量的劳动力。三年期间,农民由于都归到公社统一管理,便于组织大规模、大兵团作战,所以当时开展的一些如兴修水利、修路筑坝的活动时,经常是男女老少一起上阵,每当遇到这种情况,农业劳动都要因此中断而受到影响。

牲畜养殖也是三年期间农民副业的一种主要形式。由于三年期间粮食缺乏,公社饲养的猪也就少了食物,更多的时候都是用猪草、菜叶掺杂一些杂粮来喂猪,所以当时的猪膘普遍达不到标准达,猪被饿的看见饲养人员就嗷嗷直叫。养牛的情况也是如此,老百姓总结到:”牛是庄稼头,爱牛如爱子,现在是饿、冻、病、弱无人管”。由于饲养员的积极性不高,管理不善,使牲畜瘦弱病亡增加,繁殖率大大降低。

为此很多地方出台了养殖牲畜奖励合同,为的是鼓励人们养殖牲畜的积极性,例如陈庄村所属的西坪头大队就曾出台了规定奖励养牛人员,其中共设立了”繁殖奖”、”增膘奖”、”保膘奖”三类奖励措施,以及相对的处罚措施”降膘罚”。毕竟们们还是要吃肉的,尽管可能一年也就过春节的时候能在饺子里放上一点,但是人们还是从有限的口粮里省出一部分来喂猪等一些牲畜,当时虽然也有饿死的牲畜,但是总的来说还能保持一定的存栏量。

结合当地的一些特色,当时很多地方还开办了油厂、粉条加工厂、砖瓦厂、石灰厂等,这些厂都归集体所有。社员们在厂里干活和在地里劳动是计一样的工分,吃一样的大锅饭。由于这些厂的管理和经营不善,再加上三年期间的饥荒,很多工厂不久便以倒闭而告终。

三、 劳动方式

(一) 劳动工具

劳动工具是农民生成劳动的依靠。随着时代的改变,劳动工具的改变是最大的,先进的劳动工具能够极大的改善生产效率,所以农民为了提高耕地的产量,主观上都是希望能够改进犁、耙等工具,甚至引进机械化的拖拉机等,以提高种地的效率。但是这其中牵扯一个劳动工具的归属问题,如果这些劳动工具并不归农民所有,那么他们就没有自主权和话语权,在劳动工具的更新换代上缺乏内在动力。

锨、犁、锄头、镢头,自古至今是农家必备,所以在当时的三年期间也不例外。但是这些必备工具的样式和功能却在发生一些变化。以耕地所用的犁为例,58年以前,调研的这些村庄所用的主要是七寸、八寸步犁,以取代50年代前所用的弯钩犁,生产效率翻了一番,日耕地可以达到2~3亩,并且至今仍被这些村庄使用。但是58年以后,全国推广双华犁,到1960年时仅龚井村就配备了164部(来源于九个村庄的调研资料)。然而在双华犁推广之后,部分地区靠近山区,土质不佳,一般的牲畜拉不动,所以反而逐渐被淘汰。1961年开始,拖拉机逐渐引入到各个村庄所在的生产队,但是毕竟数量有限,生产劳动主要靠人力使用工具来完成。

在1958年人民公社化运动中由农业生产合作联合而成的人民公社,代表全体农民统一管理生产资料和劳动工具,实行单一的公社所有制和政社合一,劳动工具统一收归集体所有。这样的好处是可以统一安排生产,大兵团作战,并能在一定程度上起到协调各个方面余缺的目的。但是,由于农民自身缺乏积极性,所以对于工具并没有太多的兴趣,也就不会去想办法改进生产工具,提高生产效率。另外由集体统一安排的生产工具,使用的范围和效果受到一定条件的限制,如当时在全国推广的双华犁,很多地方就不是很适应,推广所起到的作用十分有限,最终使得收归集体的劳动工具并没有很好的得到保管,所有权并不十分明晰,所以很多社员和农民也存在浪费和故意破坏的现象,造成了不良的影响。

四、日程及分工

劳动日程在当时原则上是安排的比较紧的。普通社员一般没有休息日,大队干部一年必须干够一定数量的劳动日,正职1个月要干够20天,副职要干够25天(来源陈庄村大队会计的口述资料),所在白天时间基本上大家都在劳动,因此当时村里开会一般都定在早、晚上。

社员实行的是工分制,不但要完成一定的工分,还要”定劳力、定任务、定工分、定时间、定质量”,但是真正的实施并没有按此来贯彻执行。由于实行的是大锅饭的政策,干多干少一个样,虽然政策上区别对待,但是由于没有具体落实,很多人都是出工不出力,早上出去到地里干活,人确实是没有在家里闲着,但是偷懒现象时有发生,甚至虽然是在干活,但是并没有下力气,效率较低。

男女在当时的分工并不是十分明确,男女在干很多农田活时都一样,只是在记工分的时候有所区别。一般情况下,男女一起去地里干活,但是男人的劳动量和工分要多于妇女。个别情况下,妇女在家里做一些针线活或者纺纺、织布之类的副产品以及饲养牲畜。由于社员全部归公社管理和调配,遇有重大的建设项目,如修水渠、堤坝等,可以调用的壮劳力都被调往参加劳动建设,农活就被留给了相对体力较弱的人们,不仅造成了一定程度劳动力的浪费,而且还导致粮食生产的荒废。

学校的学生自由活动的时间相对多一些,加之当时”以劳代学”的教育方针,学校一般会找边沿的农村,把农民种不过来的地租赁过来,老师带领学生种地。种的不仅有粮食还有一些必须的蔬菜,获得的粮食仍然要统一收归食堂所有,这样在一定程度上解决了学生的吃饭问题,叫”生产自救”,这就使部分学生也加入到了劳动分工的队伍中。

(一)工分的评分

为了适应公社化的发展,南阳地区将原来农业社按劳动日计酬的分配制度普遍地改为”共产主义各取所需的供给制和社会主义按劳取酬的工资制相结合的分配制度。”即:实行吃饭不要钱的供给制,实行集体福利制度,实行基本工资加奖励的工资制度。前面两条勿用赘言,我们看看工资制度是一种什么样的制度呢?即社员分配部分,除供给制和集体福利所需外,其余部分作为社员工资,以工资的80%既作为基本工资,20%作为奖励工资。奖励工资的70-80%由公社掌握,作为年终评奖,20-30%归生产队掌握按月评奖。奖励工资与基本工资二八开,可是这20%的奖励也被分得微乎其微,可见工资部分仍然是个大锅饭,这就意味着干与不干没有多大差别。其实质就是一种平均主义的分配制度。

(二) 各类人员的所得

评工计分按劳分配是评定工资的主要方法,按照工分制度的规定,首先要确定身份,男人一般是10分劳力,妇女按8分劳力,一年才定一次工分,这也是造成劳动不积极的重要原因。定好后,谁干多少就这个分数来算工资。

社员劳动计工分,不是干一天计一天的”收获”,而是要等到粮食收成之后(一年两季),一年一亩地生产的粮食在扣除交公粮、种子、饲料、公益事业的补贴(修水库、修路、五保户的补贴)后,按工分平均,最终才是每个人的”工资”,得到的”工资”仅指粮食!粮食一般是种什么分什么,夏季一般是小麦,秋季是玉米、绿豆、红薯,由于小麦这种精细粮食的产量较低,所以按照当时的粮食兑换政策,5斤红薯干折合1斤小麦。

即使如此,由于收入低,绝大多数公社除了保障社员按低标准吃饭或吃粮外,实际上生产队长期不发”工资”。1959-1961年大队干部以下的都无工资,全是分配粮食,只有公社以上的国家干部才有工资。大队干部外出参加会议会发钱款补助,由所在大队支付;参加人民代表会的钱款由县里来支付,同时生产队还要计工分。

许多地方虽然记了工分,但是没有定额,只收干活,不发工资,除了吃饭,一无所得。贫富拉平,”干不干三顿饭”,因此一些有余力的生产队的社员们的积极性完全无法调动起来,生产”搭便车”的现象司空见惯,有些地方甚至出现了”辛辛苦苦干一年,最后落了个倒找钱”的境况。

此外,当时农村里的小学教师基本都为公办,1956年开始,公办教师同公社以上的国家干部一样实行货币工资制,小学教师月工资最高55.5元,最低29元;1959年,进行工资调整,升级面4%。[1]教师的工资统一由县教育局进行发放,工资需要一级一级领取。每个公社都有一个教办室,学校设总务一职,专门负责教师的工资经费,由他去公社领回从县教育局领取的工资发放给每个老师。当时的制度非常严格,专人负责,绝不允许越级领取,所以那时绝对不存在腐败现象。

[参考文献]

[1] 邓州市志[M]. 郑州:中州古籍出版社,1996.

.

最新评论