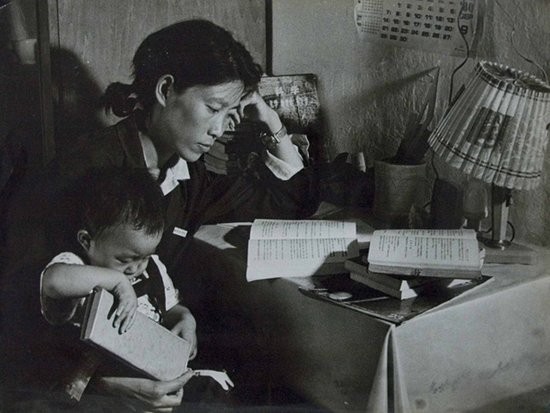

鲍昆,1969年在丰盛中学教室,那时狂热喜欢摄影。

“我倒没有想以摄影的方式介入到那场运动,就是每天都去。”

《大师》:我们先从您自己聊起,再聊聊四月影会。您是怎么样走上摄影道路的呢?

鲍昆:我从中学的时候就喜欢,上中学的时候因为文革没有别的事情,就跟着一些大人学摄影。

《大师》:中间有没有什么人对你产生了很重要的影响,在你的摄影道路当中?

鲍昆:没有。当时没有,在学摄影的时候是没有的。如果说当时早期的时候,有一点点影响的是布列松。我算是了解布列松比较早的,在1980年我就知道,而且当时我已经有一本他当时在世界上最走红的《决定性瞬间》的画册。但是那个时候对布列松也不是特别的知道,不是特别知道……喜欢他的作品,喜欢这种感觉,谈不到对他有特别的了解,知道这个名字,也知道这个照片。到了1983年以后才知道他是世界上特别有影响的摄影师。

《大师》:当时“四五运动”那会儿你是一个什么样的摄影状态?

鲍昆:“四五运动”的时候,我倒没有想以摄影的方式介入到那场运动,就是每天都去。但是我那时候拍的照片不多,我拍的照片不是很多。

《大师》:拍完那个之后会有危机感吗?它的保存?

鲍昆:那个时候很有意思,其实那个时候我正在照相馆工作。虽然我没有拍照片,但是我冲洗了大量的群众拍的照片。这个东西后来全都没收了。那时候没有人自己冲照片,很少,极个别的。绝大部分人拍完照片就送到各个照相馆冲。我当时工作的照相馆正好是在三里河地区,它是一个干部家属宿舍在北京最集中的地区。首先这个群体政治意识参与高,第二他们家里条件一般比较好,基本都有照相机。

所以当时在那冲的胶卷的量特别大,以至于我们都加班冲胶卷。但是那个胶卷冲到第三天的时候,实际上在“四五运动”刚被镇压以后,第二天月坛派出所就来了,来了就把所有的胶卷全部收缴了。我印象中收缴了大约四五麻袋,量非常大。那里面有很多很棒的照片,因为我冲胶卷的时候,我会看。

“中山公园兰室,人都要排队进。太多了,屋里都是臭味,人的汗味。”

《大师》:之后到1979年的时候,四月影会的发起过程……

鲍昆:都跟我没关,我实际上参加四月影会是比较晚的,我是第三届参加的。第一届、第二届,我都作为一个参观者,我跟大家有点不同,当时我正在高考。每天都在学习,一方面还要工作,所有时间都在复习功课,准备考试,就没有太参与社会上的这些活动。1979年上大学以后,在学校参与了摄影,就认识了大家,包括凌飞。在1981年就参加了第三届四月影会展。

《大师》:第一次、第二次影展的时候,你有没有去看过?

鲍昆:当然都看了。

《大师》:当时什么感觉?

鲍昆:非常好,特别激动。第一届跟大家的回忆是一样的,在中山公园的兰室,人都要排队进。太多了,屋里都是臭味,人的汗味。4月份很多人还没有脱棉装。所以进里面就大汗淋漓,进那个屋子就是一股怪味,人味,特别有意思。

“每次都是大家自由投稿,你找个人送过去,最终是王志平几个人看看。”

《大师》:有没有印象特别深的作品?

鲍昆:当时有,我印象深的,那个时候我很喜欢李晓斌的作品。

《大师》:第三次影展去参展的时候,有没有什么条件才可以去加入他们?

鲍昆:没有,四月影会是一个很民主,很开放的组织。实际上四月影会虽然在第二届以后几个发起人,其实也没有严格的发起人,如果说特别严格的发起人,只有王志平和李晓斌。整个四月影会的过程,它是一个很民主,很开放的体系,不是像现在什么摄影协会,你要入选批准你,都没有这个。后来第二届的时候举办完以后,李晓斌他们曾经开过一个会,说以后是不是要有类似这么一个组织,但是这个制度并没有实现。

实际上每次都是大家自由投稿,你找个人送过去,最终是王志平几个人看看,他觉得还可以就行。但是这个看并不是一个固定的群组,比方说有一个审核委员会。四个人或者五个人也没有,主要是以王志平为中心。今天可能是这几个人来现场,那几个人在现场,大家七嘴八舌说这个不错,应该是这么一个状态。

“王志平的观点,所有参加过四月影会展览的人就算是四月影会的人。”

《大师》:第三次影展的时候,评选的过程你参与了吗?

鲍昆:没有,我参加四月影会是非常晚的。但是只是因为王志平的观点,所有参加过四月影会展览的人就算是四月影会的人,他是从这个理念出来的。实际上第三届的时候,已经参与的人很多了。后来因为我参与以后,跟他们大家的关系不错,就显的我是。后来也是因为我一直在做这些工作。就被很多人一提起来,认为我是四月影会很重要的人物,其实我参与的非常晚。

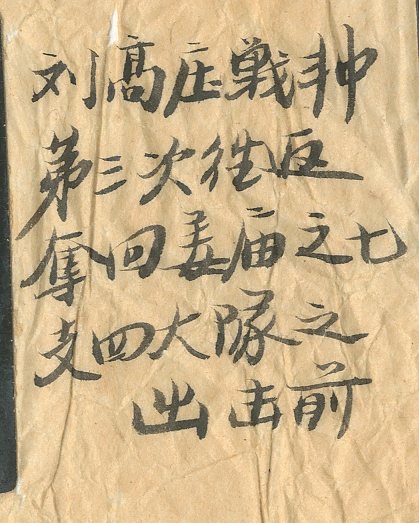

鲍昆摄影作品 1973年9月,北戴河驻军在揭批林彪的军事路线。

“第一届展出的照片基本就像家里的照片墙一样的,能挂,找个地方就挂起来。”

《大师》:就你的了解,第三次它的影展选出来的作品有什么标准吗?

鲍昆:应该没有标准,基本王志平他们看着差不多就完了。四月影会的兴旺和王志平的性格有关系,因为王志平并不是一个特别的,用今天的话叫“较真”的人。只要还可以,除非地方不够了,一般他都……所以第一次四月影会展的时候,在中山公园那个时候特别好玩。太民主了,一方面是民主,二也是当时的条件,所以当时展出的照片全都是有这么大的,这么大的,而且你挂着也没有像现在做策展的,有一个很严格的,按照博物馆、艺术馆的方式大小很严格的,基本就像家里的照片墙一样的。能挂,找个地方就挂起来,是一个非常好的开端。

“四月影会让摄影回归到一个非常个人化的东西,可以用相机表达自己。”

《大师》:你第一次,第二次都去看了,第三次自己去参展了,这三次它有什么样的变化吗?

鲍昆:当然有了,第一次的展览基本就是一个回归。原来摄影它是一个非常官方的东西,必须有一定权力的人,甚至说摄影有一个机会在去展示自己,是很官方的东西。而且那些年,物质也不发达,所以有照相机的人也不多。但是四月影会它突破了一点,让摄影方式和媒介回归到一个非常个人化的东西。回到每个人的,我都可以用我手中的照相机表达我自己,这是四月影会最伟大的贡献。也是它作为文化史上一个非常重要的里程碑。

《大师》:您说的是第一次,还是这三次?

鲍昆:这三次都应该属于,直到四月影会终结。因为四月影会它是一个特别民主、自由的团体,很独立。它也没有太多严格的制度,那个时候四月影会就标志着摄影媒介的社会属性问题。摄影它既有艺术的一面,更多是一种话语方式。这种话语方式,它最大的特点就是它的民主性和普及性。四月影会从一开始的时候,就具备了这个特征,这是一个特别难得的,它不用像说我是什么摄影家协会,我要有一个门槛,你来了以后,要符合我的展览理念。政治上不能出问题,基本上没有这个问题。

“第三届唯美的特征非常明显,很像后来大家批判的沙龙唯美主义的摄影。”

《大师》:我看到您的文章里面提到说,第三次影展它在表现手法上面是不是?

鲍昆:有这个问题,第一次就是非常民主,第二次基本延续第一次的路子。第三次就出现变化了,第三次因为文革以后,国家的整个社会生活恢复的极其迅速。开始国家的各个部门,都开始走正常化。大家的收入,那时候就是芝麻开花节节高。每天都在涨。

摄影的人一下子就很多了,而且当时压抑了很多年的,要求艺术的思想,那几年基本上是占主流的。突然发现摄影人很多,于是所有摄影人渐渐出来一个理念,强调摄影的专业性,专业化。这个专业化表面说意思是你什么东西都做的很到位,但是提这个东西过程中,就会提出来一些你是不是艺术,你拍的好不好。所以到第三届的时候,那种唯美的特征就非常明显,很像后来我们大家批判的沙龙唯美主义的摄影,很好看,做的也很精良。

展览呢,原来由一个很民间,很偏的两个公园,一个中山公园,一个北海公园,一下子就蹦到了所谓中国最高的艺术殿堂,中国美术馆。其实暗中隐喻的东西都出现了。它越来越回归到一个社会的大众化主流的东西出现了。

“第三届实际上它就没有像第一届四月影会所带来的锋芒和冲击性。”

《大师》:可以说当时第三次影展,四月影会它能够表现当时主流的……

鲍昆:它未来20多年的路子基本上都呈现了。主流意识这种唯美、好看,就很强调那些东西。

《大师》:那你怎么看这种主流意识?

鲍昆:这个主流意识,它形成有它的历史原因。官方很喜欢,官方觉得它是一个非常娱乐化的东西,它认为这个东西没有任何害处,有利于社会稳定,大家都高兴。实际上它就没有像第一届四月影会所带来的锋芒和冲击性。

《大师》:办了第三次之后就没有再办了,为什么呢?

1973年在西单商场照相部工作的鲍昆

鲍昆:关于四月影会的解散,实际上最有权威的解答就在《永远的四月》这本书里李晓斌的访谈中。他把它说的清清楚楚,你们可以看这个书就可以。当时议论这个事我确实在场,但是李晓斌他回忆中是我没在场,这个就没法说了。我说我是在场的,每次都在场。当时有李晓斌、王志平、王苗议论这个事。跟李晓斌所说的是一模一样的,李晓斌就说,我们认为四月影会我们自己干这个事已经完结了,没有必要再做了。王志平他们也觉得很累,很烦,那就好吧,就不做了。

不做呢,我印象中说过两次,议论过两次。第一次印象是我们四个人在那,王志平就嘟囔了几句,说又要展览了。这事我还得忙,怎么办?后来旁边我记不清,意思就是那就算了。又议论过一次,第二次议论在王苗家里面,比较清楚了。最后还说到要通知一下立平,因为立平是这些人的老大哥,大家比较敬重他。后来通知他,那天我也在。立平来了以后,就跟立平说,我们考虑不做了。

立平当时我印象中好像端着酒还是茶,立平说我同意,我们四月影会历史使命已经完结了。我们把事做完,我们不能老在这了。那个时候我知道立平所说那个话的时候,因为立平年龄最大,他考虑问题比较深思熟虑,他也觉得四月影会从一开始就跟官方不是……身份的色彩有一点另类,它实际上一直还是受到有关部门的注意。立平他的考虑,我觉得我能感觉他的意思,我们开拓的事情已经做完了。再做没准会惹出各种各样的麻烦,可能有点那意思,没有直接那么说。但我能感觉出来是这个意思。

“本体之争是思想之争,和解体没有任何关系。”

其实解散它我想可能也是一个因素,这个东西心照不宣。因为四月影会在第一届的时候就遇到了很大的危机,危机实际都是罗小韵解决的。应该说罗小韵对四月影会有很大的功劳。当时罗小韵的父亲很高的职位,地方的公安部门,实际上地方公安部门一直有动作的,但是就碍于这个,也是因为邓力群是支持四月影会的,它一直安然无恙。

我经常这些年碰到各种各样愿意探究这段历史的记者找我,他也经常谈这个问题。他就说为什么作为新时期思想解放的三个重要的,应该说有四个,还有一个无名画会,无名画会被历史的声音给淹没了。还是按照三个说法,其他两个都没有得到善终,只有四月影会是非常平稳的寿终正寝,寿终正寝实际上就是这些元素。

《大师》:我看到您网上流传的版本,关于四月影会为什么解散,大家可能提的很多的就是关于成员内部,关于摄影的本体之争是这样的吗?

鲍昆:没有,别人又误会了。这个之争有,但争也不是那么厉害。尤其是和解体没有任何关系,没有因果的逻辑关系。争是因为思想之争,并没有把思想变成一种政治上的结果。这我太清楚了。

“这种精神就是一种自由、民主的精神,贴近生活。”

《大师》:罗小韵说过,她觉得四月影会是一种精神,不是一种机构,你觉得是这样吗?

鲍昆:对的。现在大家在谈论四月影会的时候,绝大部分95%以上,甚至98%都是同意这个观点,四月影会它只是一种精神,而不是一个把它落实到什么具体的团体,不应该是这样的原因。如果它给历史留过什么遗产,是它的精神,而不是说它留下来一个山头,不是。

《大师》:什么样的精神呢?

鲍昆:这种精神就是一种自由、民主的精神,贴近生活,基本就是这些精神。

《大师》:我采访解海龙老师,他说过四月影会他去看了,他觉得它产生了特别特别重要的影响。尤其是你第三次去参与了四月影会,它对你产生了什么样的影响呢?

鲍昆:对我没有什么影响。因为我的观点都是我自己完成的,跟它没有关系。甚至在它的理念中,我觉得我还是做过一些贡献。比如说第三次的时候,就出现很大的争议。李晓斌的那组照片,我记得印象特别深,我们那时候三回展,我的作品展出之前,实际上我和王志平他们这些人没有什么太深的关系,是在那个展之后我们之间的关系就非常好。更严格说是1982年我和凌飞、古大彦、马小青,我们四个人在北海做过一个展览。那个之后我才和王志平关系特别好。

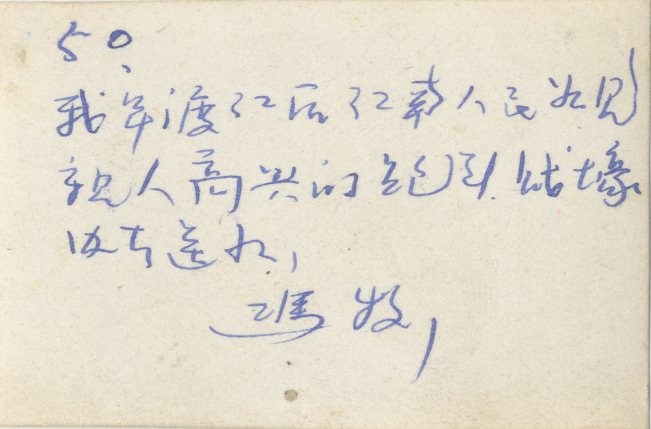

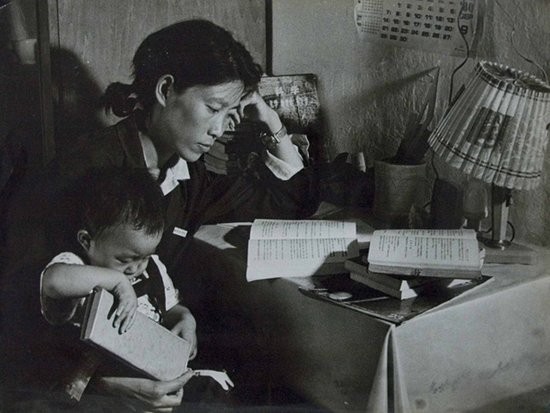

鲍昆摄影作品 1980年,恢复高考后做母亲的大学生

“未来大师是他这样的人,不是我们这些弄花花草草的东西。”

我印象特别深的是,当时在中国美术馆第三回展开幕了,一般展览开幕式我不去,我都是开幕式完了,我就进去了。印象特别深,我转了一大圈,就看到了李晓斌的这组东西。这组东西它是一个很独立的小空间里面,我看的时候旁边的人都在议论,很多人都认识。

因为那个时候的分歧就出现了,绝大部分的摄影协会的主流开始要求艺术画意,追求小资小调的东西。李晓斌这个东西跟那些人反差太大了,所以那些人还有一个观点,李晓斌不会拍照片,因为他不会做艺术,他拍的不好看。我当时也不好多表达,只是说,我不是太同意这种看法。我说我觉得李晓斌的东西可能是未来最好的东西,在私下里,展览之后,这个观点跟很多人都说过。我说他是非常棒的,未来大师是他这样的人,不是我们这些人弄花花草草的东西。可是那时候花花草草占主流。一个对李晓斌印象深。另一个是金伯宏。因为那个时候我基本已经完成了我对摄影理念的认识。

那次展览之后我还给李晓斌组织了两场他的幻灯放映会,我帮着组织。

“四月影会的精神实际上断断续续是延续的。”

《大师》:你现在回过头去再看四月影会有什么样的感想呢?

鲍昆:就基本我说的这些,我觉得它就是一个非常棒的一段历史。虽然四月影会所有人都知道,一般公众也知道,但是对四月影会的精神到底如何实现,大家并没有任何仔细的讨论和深究。我觉得没有太多考量这个事,像我写的一些文章,现在一些艺术界的文章中,提到这些。提到这些也都是把它作为一个现象描述,而没有把它作为一个精神进行仔细的研讨,把它作为一个理念确立它,大家都是谈,当时有四月影会怎么了,它突破了意识形态的控制,确立了一种,就说到这。实际上四月影会的自由和民主的东西,大家没有太多的确立。

《大师》:之后有没有再组织过其他的活动,大家一块聚会讨论?

鲍昆:讨论没有,只是四月影会的精神实际上断断续续是延续的。1981年展览完以后,紧跟着1982年就是我们四个人的展览,我们四个人的展览,甚至很多人都误会了,就认为我们那个也是四月影会。像翁乃强老先生他在网上贴照片,他老是说在四月影会的时候,你看我拍的鲍昆和谁谁谁的照片,实际上不对,那个展览是我们四个人的。但是大家都认为我们那个展览是四月影会的精神,这都没有问题。

“四月影会过去了,但是我们这些人还是以一种新的名义继续生存。”

那一届展览完以后,1983年的时候,王文澜出面筹备,这个事很多人也不提,其实我觉得对王文澜是不公平的。后来王文澜就串联我们这些人,他就提出四月影会不能解散,找我的时候,就跟我说,咱们还得干呀,四月影会怎么能解散呢。因为我知道当时我在场,知道为什么停止了。我就说,你不知道你别搀和了,根本不是那么回事,我说弄不起来,我说我没兴趣。但是王文澜锲而不舍,王文澜不断串联这个,串联那个,最后一直到1985年实际上那就是四月影会,只不过换了名字,叫第一届现代摄影沙龙展。

后来摄影沙龙产生了一些裂痕。那是在1986年《十年一瞬间》时发生这个事,第二回现代摄影沙龙展我们退出了,第三回没有任何影响。到第四回现代摄影沙龙的名字改成了当代摄影协会。而现代摄影沙龙,从王文澜这几个积极倡导者,大家都是口口声声地说这就是四月影会,只是说四月影会过去了,但是我们这些人还是以一种新的名义继续生存。

《大师》:这么多年之后,四月影会延续的风后面还有吗?

鲍昆:外地有一点,但是在北京后来就没有了。基本大家纷纷泛艺术化,像北京城很多什么东城区、西城区摄影协会。有一个结果,广角学会算。当时广角学会比四月影会更有民间的色彩,因为广角影会是以崇文文化馆,崇文文化馆解海龙就在那里,解海龙当时是崇文文化馆的摄影干事。但是不是他做的,这个历史要清楚,是他上面的领导,那个老人特别好,叫刘家瑞,去世了。

我印象特别深,他找我,上我们家,说广角学会希望你参与。当时实际的情况,因为四月影会虽然它是一个民间的身份,其实具体人的身份上有很多贵族化的特征,这个色彩比较浓。而且这些人水平拍的也好,而广角学会特别符合大众,显的很草根。当时没有四月影会经历的那些人,大部分都到广角学会了。

《大师》:您说的外地包括上海的北河盟吗?

鲍昆:没有,北河盟根本谈不上。真正四月影会直接有影响的是云南还有广东就这两个地方,云南把四月影会的展览拿到云南去,广东的安哥他们是直接的(受影响)。

《大师》:你看当时80年代好像那个群体,民间的摄影群体,一下子出来很多很多?

鲍昆:不能说四月影会有直接的影响,它就是一个正常的现象。因为整个国家的开始,文化全面复兴,摄影是一个最快速普及的,随着生活水平提高了,都有相机了。全国的摄影现象火爆的情况反而我觉得是官方的事。像《大众摄影》这几本杂志起了很大的作用。各地很热闹,而且当时《大众摄影》,我们是1982年办的展览,1983年底的时候,他们又办的,《大众摄影》接着办了几个年轻人的影展,像侯登科就是那时候出现的。

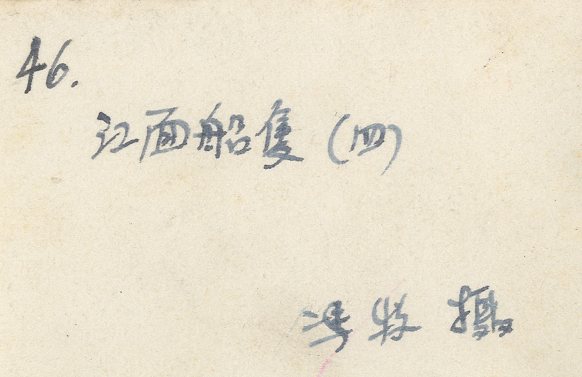

1980年的鲍昆

“在摄影的文化中,我们总是提倡一种新的观念,有时候我们会矫枉过正”

《大师》:对当时北京的裂变群体和上海的北河盟有了解吗?

鲍昆:当然了解了,它的成功跟我有关系,我怎么能不了解。

《大师》:您跟我们说说吧。

鲍昆:裂变群体可以说是我一手,相当主要的是我给操作出来的现象。上海北河盟等于我参与了,实际上是说它获得影响我参与了。而我们在早期这几年,因为我们很长时间甚至到现在,我们多带有革命者的色彩。在摄影的文化中,我们总是提倡一种新的观念,甚至为了观念我们要制造潮流。但是这个时候,有时候我们会矫枉过正,因为我们需要材料,生活变成我们的材料。

这个实际上在当代的历史叙事上,比如我也对北河盟制造它的影响也起了作用。我们需要这个东西,我们用这套东西来抵制特无聊的东西。这时候我们就老说,真正的历史有意思的应该是比如说陕西群体啊、北河盟啊,其实我们这些,现在是应该检讨的。历史也终于越来越明白了,我们其实都矫枉过正了。

“我说挺棒的呀。你们干脆到北京再办一个展览。”

北河盟真正的组织者是王耀东和尤泽宏这两个人,尤泽宏父母是上海人,在北京工作。顾铮也是,顾铮的父母也在北京。那年他们自己在咖啡馆办了以后,尤泽宏和顾铮两个人到了北京,都要来到北京探亲,看自己的父母。

我印象中我忘记怎么回事了他们两个到我们家了,就说这些事。他们说,我们在上海,我们怎么样。你也不认识,他就敲门进来了,我们是谁谁。后来就聊,我就听,我说挺棒的呀。那个时候实际上我们已经在制造现象了,正是那种比较深度的参与《现代摄影》这本杂志,我们实际上是有平台的。那为什么不把这种现象宣传出去,来抵抗那些东西呢。

所以当时我就说,我说那就这样,你们干脆到北京再办一个展览。因为那时候凌飞刚刚在西城区工人俱乐部办了一个叫80平米。他们俩说完,我说这样,我们这儿有个80平米的空间,你们把展览办到这,然后《现代摄影》跟进。他们也找了李媚,我们跟李媚一拍即合,那就做北河盟。他们先在北京办了一个80平米的展览,在《现代摄影》上就很隆重推出来。所以现在一回忆80年代的历史,往往很多事件都归到《现代摄影》。因为《现代摄影》是一个唯一的,如果按我们社会过去一个准则,以发表定乾坤的话,《现代摄影》是唯一当时的平台。1986年的时候,我还做过一本《青年摄影》,《青年摄影》我只做了两期,杭州那边邀请我做主编,做过两期。他们就接手,就跟我没关系了。

由于我1988年之后告别摄影圈,我就不参与它这个事了,而李媚一路走来,所以很长时间的历史叙事以李媚他们的《现代摄影》这帮人为主。

“90年代是一个成熟期,纪实摄影这些东西慢慢的往那边转了。”

《大师》:80年代后90年代了,当时中国的……

鲍昆:90年代我不在场,我只是看,我没有参与。

《大师》:你怎么看?

鲍昆:90年代是一个成熟期,纪实摄影这些东西慢慢的往那边转了。萌芽的状态,比较好了。

《大师》:怎么会由80年代的沙龙摄影慢慢的转到90年带的纪实摄影?

鲍昆:没转,没有转。后来就分开了,官方那边基本就是那条路。而那条路是很主流的,全中国80%照相的摄影的都是走那条路。90%、95%、98%剩下的若干开始要走这个。但是走这个实际上背后也有另外的企图,也不是那么单纯。他们也有他们的企图。尤其在2000年以后,短暂的一段,2000年之后,实际上是想卖照片。纪实摄影跟卖照片有关系,跟市场有关系,好多人又不知道了。实际上它带有市场驱动的,很多人都希望自己被西方的图片机构能代理。而西方机构不会接受形式主义唯美的东西,人家要的是你的中国现实的东西。所以很多人转向是跟这个有关,而不是说出于对生活有真感触,也不是这么回事,非常复杂的事情。

《大师》:到2009年,30多年过去了,你们当时想要过要再聚一下吗?

鲍昆:不可能了,因为人的变化很大。有的人停留在那个时代了,比如王志平吧,他的特点特别明显。1986年底他就走了,现在我们见他,永远有一种感觉,他现在还停在那个时代,没有动,因为他突然跟这个文化断裂了,目前在海外他所有的时钟都停在那点。聚会老有,像伯宏也有很多想法,去年在映画廊做过一个四月影会纪念展,他们非得让我来,我躲开了。我说伯宏你来做策展吧,我来辅助。但是四月影会这个圈里太复杂了,岁数都很大了,七老八十了。

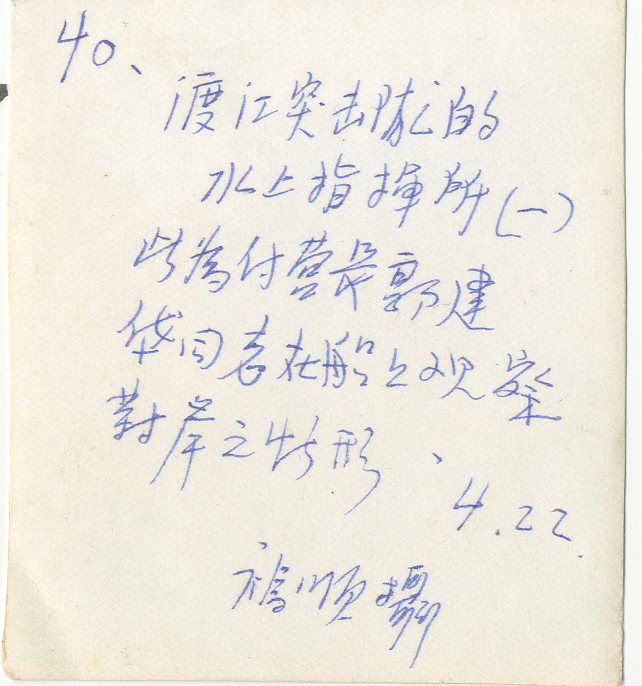

鲍昆摄影作品 乡路上 摄于1981年10月北京十渡

“图片也是一种公器。摄影就是一个新型的,现代性的话语工具。”

《大师》:从一开始对摄影爱好,到这么多年一直在行业里面,哪怕你在旁边观看,可是你还是离不开摄影,摄影这么多年来对你来说是什么?

鲍昆:摄影,我觉得没有必要,因为这个观点是我在这些年极力宣传一点观点,不要把摄影只看作是一门艺术。摄影是有艺术的属性,但摄影不能,你不能把摄影只理解为一个艺术,这个从80年代我就反对。到现在越来越坚定,因为摄影就是和纸笔一样的一个我们说话的工具。你要是这样来理解摄影,摄影就会在未来的历史中发挥特别巨大的作用。实际上只是我们中国出现了只把摄影看作是艺术,实际上全世界,人类的现代史,摄影术发明以后,对人类的历史进程起到了巨大的作用。它在信息传播等等方面,非常大。图片也是一种公器,为社会的公正。但是你把摄影要理解为只是一门艺术的时候,它这些作用都没有了。让所有拿着相机的人全去跟吸毒一样不务正业了,去自慰、自娱自乐。实际上照相机反而变成了阻断你和社会进行联系的工具,我想做的工作就是让这个照相机和每个使用他的人和社会之间,更多地嫁接起关系来。

《大师》:这也是摄影的价值所在吗?

鲍昆:这个媒介的价值所在,它就是一个新型的,现代性的话语工具。

“批评业内应该维护正确理念,倡导一种良性健康的声音。”

《大师》:现在你不仅做摄影,你也做摄影评论家。您觉得一个摄影评论应该在整个业内扮演什么样的角色了?

鲍昆:批评在业内,它应该算是维护正确理念,倡导一种良性健康的声音,它就起到这个作用。

《大师》:现在有什么弊病没有?

鲍昆:太多了。比如说我们刚才说唯美的形式主义的东西,这个余毒并没有消除。所有的初级发烧友都是这套,官方也提倡这套。官方的生存靠这个,现在面临一个新的大的威胁,就是市场化的威胁。市场我们也欢迎,但市场是做什么样的市场,因为这些年由于市场是西方人启动的,买家主要是西方人,所以它会带来一系列新殖民主义的问题,所以我们很多纪实摄影早期出来的时候,有很多人都会投合西方的胃口拍什么东西。卖的中国的形象,对于中国在国际上的形象是有问题的。

现在这方面的影响倒不大,因为信息的通畅以至于让一半的西方人,有文化的西方人知道中国怎么回事了,所以这种东西意义不大。但是现在问题是,很多西方的商人,他们的口味非常有问题。他们所以在控制市场,是无形中控制,并不是说它主动要求控制的。因为它是最主要的买家,造成我们很多的摄影人,现在应该叫艺术家,这一块应该属于艺术影像这类的,他们全部都会做这些非常不现实的东西,这个很讨厌。

“沙龙把媒介最后变成观赏性的,玩乐性的东西,切断了和生活的关系。”

年轻的摄影人中,出现了一种新沙龙主义,新形式主义特别讨厌的。我看这帮小孩,假装自己特深刻,特艺术,特哲学。拍自己,拍裸体,拍自己身体。其实这东西是在西方过时了多少年的东西,在我们这刚时髦。为什么说它是一种新沙龙,其实沙龙的东西它切断了生活,它把媒介最后变成了一种观赏性的,玩乐性的东西,它切断了这种它和生活同步的关系。而这些小孩们玩的这套走的这条路子,只是说他看不起过去旧的老家伙玩的风景,他现在玩的都是这套。

其实你看最终它这个东西跟生活没关系,一跟他们交流,这些小孩就说跟我自己有关系,我自己难道不是世界吗。这不都是废话吗,你表面听这种话,在80年代特别前卫。我要发现自己,因为那是刚从群体的专制主义时代走出来,那时强调个人价值,我当然推崇你了。今天我们现在面临更新的,而恰恰这种集权利用这种极端个人化来维护他统治的时候,你再跟我来这套,我就不高兴了,我就觉得你的思想应该还有更多公共的社会价值。

鲍昆摄影作品 月光下的桥 摄于1981年10月北京十渡

“纸和笔可以写情书、写颂词、写追悼文章,摄影照相机是一样的。”

《大师》:如果给摄影或者是给相机,它要与生活结合,会不会给他太沉重的负担了?

鲍昆:我们并不要求所有人都这样,但是希望大家有这个意识,大家应该有这个意识。并没有说,你必须要这样,因为纸和笔这东西是包罗万象的,它可以写情书,可以写颂词,可以写追悼文章,摄影照相机是一样的,也就是这些功能。你说它有娱乐功能,你平常自己玩玩,但是我们不希望把社会主导成一种娱乐化倾向,我们抵制社会娱乐化倾向。因为娱乐化背后,它是集权的不公正的最好的障眼法。它是一种毒药,因为我们社会太需要一些公正的价值,我们希望这些年轻人,你们拿着照相机的时候,娱乐自己的时候,还有一层意识,你应该做些什么,为未来的公民社会做一些贡献。

你真的到国外一看,国外有很大的问题。国外的知识界、思想界也是批判这个东西,都是因为我们社会是一个非常幼稚化的社会。一群农民刚现代化,什么也不懂,对外面听风就是雨。

“真正好的摄影每天都在网站出现。这些人并没有以摄影家自居。”

《大师》:你觉得现在是中国摄影最好的时代吗?

鲍昆:不是。在2000年初前半期纪实摄影多的时候还好一点,但是近年来特别糟糕。这个怎么讲,实际上摄影这个媒介你要真的把它作为独立行当来说,它已经是非常过时的一个东西了。在现代历史发展的过程中,政治团体是很重要的。它需要结合起来发出不同的声音,制衡各种力量。但是今天进入到网络数字化时代的时候,非常可悲的是数字化替我们解决了很多民主公正的问题。我们实现自己的声音和思想的传达东西,已经不必靠团体,我们其实可以很自由在网络上发布出来。如果从这个角度上来说,从网络上呈现出来的摄影,摄影今天是很牛逼的,很棒。我们一天到晚看到,哪儿发生一些事件经过微博、经过博客已经都出来了。这样再看,靠摄影杂志这些就是很可笑的东西了。

今天我们要深刻认识到今日之世界,你是不能离开互联网背景来谈论。从互联网角度上看,摄影很棒。但是你要从摄影这个行当,它的江湖,它的行会就是很落后的一个东西,很滞后的一个现象,而且充满了问题,充满了一些投机取巧之徒在这扯淡。真正好的摄影和生活,每天在互联网,各种各样的网站都在出现。但这些人并没有以自己是摄影家自称,他们实际上非常真实地、直率地利用摄影这个工具。

此文是腾讯网《大师》栏目的采访记录稿原文地址http://news.qq.com/a/20110908/001282.htm

最新评论